自然堂,自然堂到底好不好用

在国货美妆崛起的浪潮中,自然堂始终是一个充满矛盾与张力的存在。这个创立于2001年的品牌,既被贴上"中国南北极科考队合作伙伴"的科技标签,也常因"国货平价护肤品"的定位遭遇市场质疑。当消费者反复追问"自然堂到底好不好用"时,答案似乎总在"性价比之王"与"功效平庸"之间摇摆。这种认知割裂的背后,不仅折射出国货品牌在消费升级时代的突围困境,更揭示了本土护肤产业从制造到智造的转型阵痛。

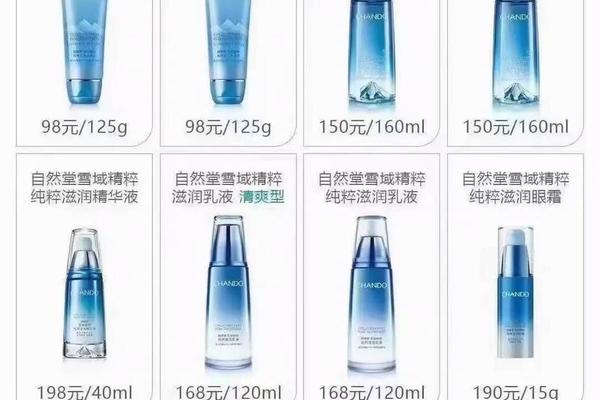

产品矩阵的双面镜像

自然堂的产品布局堪称教科书级的多维覆盖:从基础保湿的雪域系列到抗初老的凝时系列,从男士护理到头皮护理,构建起"肌肤全生命周期"的解决方案。其明星单品小紫瓶精华通过六代更迭,将喜默因发酵滤液的细胞级抗老功效推向市场前沿,在第三方人体测试中实现7天法令纹改善27%的突破。但消费者反馈呈现明显分野:有人盛赞冰肌水"干皮救星"的润泽感,也有人抱怨防晒乳霜"假白搓泥"的使用体验。

这种两极分化的口碑,暴露出传统国货"大而全"战略的局限性。正如行业观察者指出的,自然堂虽拥有20余个产品线,但除小紫瓶外缺乏具有心智占位的爆款,导致消费者认知停留在"基础保湿"层面。与之形成对比的是国际品牌的单品突围策略——雅诗兰黛小棕瓶、SK-II神仙水等产品已成为品牌代名词,这种聚焦策略值得国货深思。

成分创新的科技突围

在"原料卡脖子"的行业困局中,自然堂通过极地酵母喜默因的研发实现弯道超车。这项历时十年的生物科技突破,从喜马拉雅558株菌种中筛选出极端环境菌株,经太空搭载培育后,其发酵滤液被证实含有940种活性成分,可激活362%的胶原新生。这种将极端环境微生物特性转化为护肤功效的"逆向研发"思路,使品牌建立起技术护城河。

但科技转化需要时间沉淀。尽管实验室数据显示喜默因具备8倍细胞新生能力,普通消费者更关注的却是"能否看见细纹减少"。市场调研显示,30%用户认为抗老效果需持续使用3个月以上才能显现,这与短视频时代"即时见效"的消费期待形成错位。如何将硬核科技转化为可感知的护肤体验,成为自然堂亟待突破的传播课题。

价格锚点的认知博弈

定价策略始终是自然堂的敏感神经。品牌坚守"专柜指导价100-300元"的亲民区间,通过"美妆节买一赠一"等促销策略巩固大众市场。这种"高质低价"的定位在三四线城市收获拥趸,却在一线城市面临"廉价国货"的刻板印象。有消费者直言:"同等价位可选珂润、芙丽芳丝等日系药妆,成分更安心"。

耐人寻味的是,自然堂近年通过"太空酵母""极地科考"等科技叙事悄然重塑价值认知。其高端线产品极地圣水将93%喜默因发酵液与冰川水结合,定价突破500元大关,在抗衰市场中与修丽可等国际品牌正面交锋。这种"金字塔型"产品结构既保留基本盘,又试探价格天花板,或为国货突破价值困境提供新思路。

数字时代的传播困局

在KOL经济主导的美妆江湖,自然堂的营销策略显得保守而矛盾。虽然签约奥运冠军、登陆《了不起的中国成分》等举措彰显品牌高度,但在小红书、抖音等内容平台却声量不足。数据显示,2023年自然堂社媒投放量仅为珀莱雅的60%,这直接导致"00后只知道早C晚A,不知小紫瓶"的尴尬现状。

更值得警惕的是产品测评的"沉默螺旋"。由于缺乏头部美妆博主的深度种草,消费者自发分享的体验帖多集中于基础系列,形成"自然堂=基础保湿"的认知闭环。反观薇诺娜通过医生背书构建专业形象,华熙生物借润百颜次抛精华打造科技IP,这些成功案例提示:国货需要更精准的传播触点设计。

未来发展的破局之道

站在2025年的节点回望,自然堂的成长轨迹恰似中国护肤产业的缩影。其产品力的螺旋式上升与品牌认知的线性发展形成的剪刀差,揭示出本土企业从"制造"到"智造"转型的深层矛盾。未来的突破路径可能在于三个维度:建立可视化功效评价体系,将实验室数据转化为消费者可感知的护肤语言;构建"科技+人文"的双轮叙事,既强调喜马拉雅成分的稀缺性,也挖掘东方肌肤护理的独特性;深化数字化运营,通过AI肤质检测等工具实现"千人千面"的精准服务。

当"国货自强"从口号变为消费现实,自然堂需要以更开放的姿态拥抱变革。或许正如品牌slogan"你本来就很美"所隐喻的,真正的产品价值不在于追赶潮流,而在于唤醒每个肌肤细胞的自然之美。这条路注定漫长,但正如喜马拉雅冰川的塑造需要万年沉淀,国货品牌的升华亦需时光淬炼。