古琦欧古琦_古驰与古琦是一个品牌吗?

在奢侈品行业中,古驰(Gucci)作为意大利最具影响力的品牌之一,其创始人古琦欧·古琦(Guccio Gucci)的名字常与品牌中文译名“古琦”产生混淆。这种名称的模糊性不仅引发消费者对品牌根源的探究,更映射出跨文化语境下奢侈品品牌本土化策略的复杂性。本文将从历史渊源、译名演变、品牌发展、设计语言及市场定位五大维度,系统解析“古琦欧·古琦”“古驰”“古琦”三者间的关联与差异。

一、历史渊源:创始人与品牌共生

1921年,古琦欧·古琦在意大利佛罗伦萨开设首家皮具店铺,以精湛的马具工艺和贵族服务理念奠定品牌基因。其姓名Guccio Gucci直接转化为中文时出现“古琦欧·古琦”与“古奇欧·古驰”两种译法,前者强调音译忠实性,后者则融入品牌官方中文名“古驰”的连贯性。

品牌早期发展史显示,古琦欧·古琦不仅是创始人,更在1923-1989年间担任设计师,主导了竹节包、双G标识等经典元素的诞生。这种创始人—品牌—设计语言三位一体的模式,使得“古琦欧·古琦”成为品牌文化符号,而非单纯的人名。

二、译名演变:音译差异与品牌策略

“Gucci”的中文译名经历了从“古琦”到“古驰”的转变。早期文献多使用“古琦”,如百度百科等平台沿用该译法,强调品牌与创始人姓氏的同源性。而2010年后,品牌方为强化市场识别度,逐步统一使用“古驰”作为官方译名。

| 译名类型 | 使用场景 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 古琦 | 早期文献、非官方渠道 | 强调创始人姓氏直译 |

| 古驰 | 官方文件、现代营销 | 传递“驰骋时尚”的动态意象 |

三、品牌发展:从家族企业到集团化

古琦欧·古琦逝世后,Gucci经历了家族内斗、经营权易主等危机。1999年PPR集团(现开云集团)收购Gucci,将其纳入多品牌矩阵,通过资源整合使Gucci营收占比超集团总收入50%。这一阶段,“古驰”作为独立品牌与“古琦欧·古琦”个人遗产形成微妙张力。

设计师Tom Ford在1994-2004年间的改革,将Gucci从濒临破产重塑为性感奢华象征,2015年Alessandro Michele的极繁主义再次颠覆品牌形象。这些转型虽淡化创始人印记,却延续了古琦欧·古琦“工艺创新”的核心精神。

四、设计语言:经典元素与时代演变

古琦欧·古琦时代的三大设计遗产——竹节手柄、红绿织带、马衔扣,至今仍是品牌DNA。例如竹节包因二战期间原料短缺而创造,体现“困境中创新”的可持续思维,这一理念在2022年推出的Off The Grid环保系列中再现。

现任创意总监Sabato De Sarno的极简主义转向,与Tom Ford的性感美学形成对比,反映品牌在“传统继承”与“当代颠覆”间的平衡。这种设计语言的流动性,使“古驰”超越“古琦欧·古琦”个人时代,成为持续进化的文化符号。

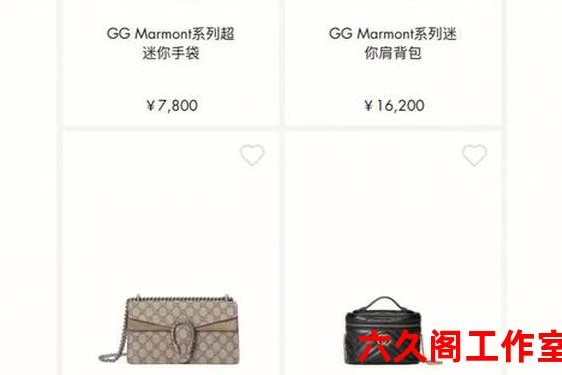

五、市场定位:奢侈品分层与消费者认知

Gucci以“身份与财富之象征”定位,吸引上流社会消费群体。但近年来其市场份额被LV、爱马仕挤压,2024年亚太区销售额骤降20%,显示品牌需在高端化与大众化间重新锚定坐标。

消费者调研表明,年轻群体对“古驰”认知度达87%,但仅52%能准确关联“古琦欧·古琦”。这种认知断层提示品牌需加强创始人叙事,例如通过博物馆展览、档案系列发布等方式强化文化根源。

古琦欧·古琦作为品牌创始人,其姓名译法差异折射出跨文化传播的复杂性,而“古驰”与“古琦”的本质同一性,则印证了奢侈品品牌在全球化与本土化博弈中的适应性策略。未来研究可深入探讨:1)创始人遗产如何通过数字化手段重构;2)可持续时尚对品牌历史叙事的改写效应;3)新兴市场对译名认知的代际差异。唯有厘清名称背后的文化逻辑,才能真正理解Gucci作为百年品牌的进化密码。