lv店铺-LV中国门店列表

作为全球最具影响力的奢侈品牌之一,Louis Vuitton自1979年进驻香港半岛酒店开启亚洲征程以来,其在中国市场的门店布局始终是观察高端消费趋势的重要风向标。截至2025年,LV在中国大陆及港澳台地区已形成覆盖45座城市的零售网络,这一历程既折射出中国城市化进程与消费升级的轨迹,也深刻反映了品牌对区域经济格局的精准研判。从最初依托五星级酒店的“首店模式”,到如今深耕高端购物中心的复合业态,LV门店的选址策略与空间设计已成为奢侈品零售研究的典型案例。

从首店经济到城市能级的映射

LV在中国的首店布局呈现出显著的时间梯度特征:香港(1979)、台北(1983)等城市率先承接品牌全球化战略,而北京王府半岛酒店(1992)作为内地首店,则标志着奢侈品行业对中国改革开放成果的认可。这种“首店即标杆”的选址逻辑,不仅要求城市具备高端消费基础,更需配套成熟的商业基础设施。值得关注的是,2004-2012年间LV以年均3.2座城市的速度扩张,将门店延伸至大连、沈阳等东北重镇,这恰与当时中国城镇化率突破50%及中产阶级规模暴增的宏观背景相契合。

品牌在二线城市的布局策略尤为耐人寻味。以西安为例,虽非传统经济强市,却凭借历史底蕴与旅游经济培育出3家LV门店,单店销售额常年位居中西部前列。这印证了学者刘小顺提出的“文化资本转化假说”——历史名城通过文旅融合激活的消费潜力,往往能突破传统经济指标的预测边界。

空间分布折射区域经济新格局

从当前门店分布看,港澳台地区以25家门店占据总量35%,而大陆地区则形成“三极两带”格局:北京(9家)、上海(8家)、杭州(6家)构成核心增长极;成渝双城经济带与粤港澳大湾区形成次级消费带。值得注意的异动是,沈阳卓展店虽在2008年创下开业首日销售额破千万的纪录,却因东北经济结构调整于2024年闭店,这揭示出奢侈品零售与区域经济韧性的深度关联。

江苏省的布局差异更具典型意义。南京德基广场旗舰店与苏州泰华商城店虽各占1家,但无锡却凭借恒隆广场与八佰伴双店配置,成为省内唯一拥有两家LV门店的城市。这种“非省会优先”现象,源于无锡人均GDP连续十年领跑全省的微观经济优势,以及长三角城市群消费外溢效应的双重作用。

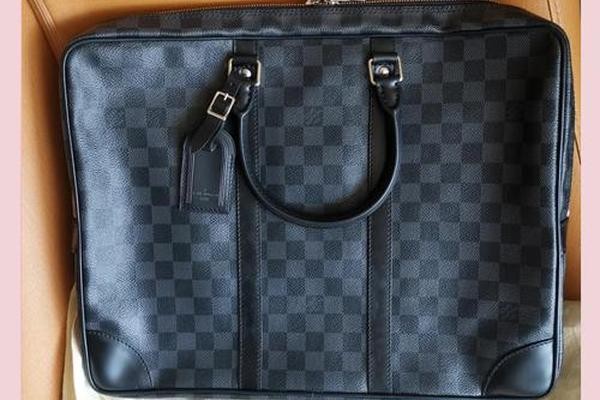

门店形态迭代中的消费文化演进

LV在中国的门店形态历经三次重大转型:1990年代的酒店精品店模式强调私密性,2000年代的百货专柜模式追求流量曝光,2010年后则转向购物中心旗舰店形态。以2024年开业的南昌武商MALL店为例,其设置艺术展陈空间与VIP定制工坊,标志着品牌从“商品销售”向“文化体验”的战略升级。这种转变与麦肯锡《中国奢侈品报告》中“Z世代更注重消费仪式感”的结论高度吻合。

数字化浪潮下的门店功能重构同样值得关注。成都太古里店通过AR虚拟试衣技术将到店转化率提升27%,而北京SKP店则试点“线上预约+线下尊享”的混合服务模式。这些创新实践印证了LVMH集团CFO Jean-Jacques Guiony的判断:“实体门店正在从交易终端转变为品牌叙事的沉浸式剧场”。

未来布局趋势与市场变量

2025年LV在中国市场的扩张呈现两大特征:一是向贵阳、合肥等新一线城市下沉,二是加速旗舰店升级改造。即将开业的香港K11 Musea亚洲最大门店规划包含博物馆与咖啡厅,这种“零售+”模式或将重新定义奢侈品门店的价值链。但挑战同样存在,近年乌鲁木齐、呼和浩特等城市的闭店事件提示,品牌需建立更动态的区域风险评估机制。

从学术研究视角,未来可深入探讨三个方向:奢侈品门店分布与城市空间正义的关系、后疫情时代门店坪效的优化模型、以及本土高端商场品牌与奢侈品的协同进化机制。正如零售地理学家戴维·吉尔伯特所言:“每一家LV门店的选址,都是全球化与在地化力量博弈的地理注脚”。

总结与启示

LV中国门店网络的形成,本质上是品牌战略与中国经济地理变迁共振的产物。其布局密度既反映区域消费能力,也暗含文化认同差异;其形态演变既顺应技术革新,也重塑着消费文化。对政策制定者而言,LV门店指数可作为评估城市商业能级的参考维度;对学术界来说,这为研究全球化零售网络的空间生产机制提供了鲜活样本。未来随着中西部消费潜力释放及海南自贸港政策红利显现,中国奢侈品零售版图或将迎来新一轮重构,而LV的门店布局策略,仍将是观察这场变革的最佳窗口。