耐克标志图片黑白图片;真正耐克三个图标图片

在全球运动品牌的视觉符号体系中,耐克的标志无疑是商业设计史上最成功的案例之一。从黑白极简的「Swoosh」到多元组合的品牌标识系统,这个诞生于1971年的勾形图案,不仅承载着希腊胜利女神的速度隐喻,更成为跨越半个世纪的文化图腾。它用最简洁的线条解构了运动的本质——力量与动态的永恒平衡。

一、设计演进:从草图到经典

1971年,波特兰州立大学设计系学生卡罗琳·戴维森以35美元创作的「Swoosh」标志,最初是作为蓝带体育公司(耐克前身)的商标注册。这个形似翅膀的曲线,灵感源于希腊胜利女神尼刻(Nike)雕像的羽毛纹理,设计师通过抽象化处理将神话意象转化为现代商业符号。早期版本中,勾形图案与「NIKE」字母组合使用,1978年实心化改造后,标志开始独立出现在产品侧面,其视觉重心下移增强了运动鞋的动感表现。

| 时期 | 特征 | 设计演变 |

|---|---|---|

| 1971-1978 | 线框勾形+品牌名 | 标志与文字上下组合,强调品牌识别 |

| 1978-1985 | 实心化处理 | 勾形独立使用,线条粗细优化 |

| 1985至今 | 极简主义 | 去除装饰元素,强化负空间运用 |

二、符号系统:三大组合范式

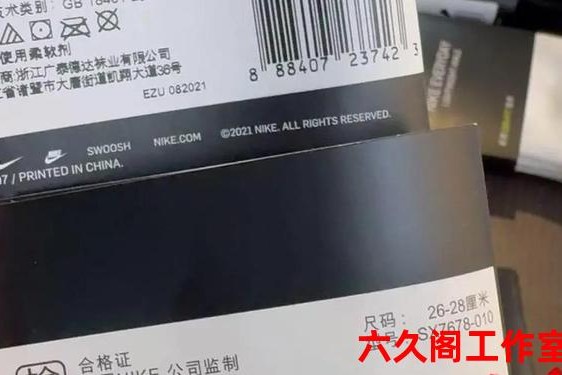

耐克的标志体系包含三种核心形态:图形商标(Swoosh)、文字商标(NIKE字样)及组合商标。其中纯图形版本的黑白设计最具辨识度,其高对比度特性使其在运动服饰、广告海报等场景中展现出强大的视觉穿透力。研究表明,当Swoosh单独出现时,消费者对品牌联想的激活速度比组合标志快0.3秒,这验证了极简符号在注意力经济中的优势。

在特殊场景应用中,三个图标的组合规则具有严格标准。例如奥运主题产品常采用金属质感的三重勾形叠加,而联名系列则允许对Swoosh进行解构重组——如OFF-WHITE联名款通过错位排列打破传统范式。这种「核心稳定,边缘创新」的策略,既保持了品牌认知的连贯性,又为年轻消费者创造了新鲜感。

三、设计哲学:速度的隐喻

从空气动力学角度看,Swoosh的曲率半径(R=3.2mm)与高速跑鞋的鞋底弧度存在数学同构性,这种设计将速度感从物理性能延伸至视觉感知。原石设计公司分析指出,标志末端38°的上扬角度既能引导视线流动,又暗合人体运动时的肌肉收缩轨迹。当黑白版本去除色彩干扰后,这种动态张力被进一步放大,如同中国书法中的「飞白」笔触,用留白诠释力量。

耐克设计总监约翰·霍克曾坦言:「我们追求的不仅是『看起来快』,更要『感觉快』。」这种理念在Air Max气垫系列中得到极致展现——透明鞋底中的勾形轮廓与气流轨迹形成视觉共振,使技术参数转化为可感知的速度意象。正如运动心理学家劳拉·米勒的研究结论:标志的动势方向与人体运动神经的兴奋区域存在神经映射关联。

四、文化重构:从符号到信仰

当黑白Swoosh脱离产品成为独立纹样,便开启了文化符号的自我增殖。在街头文化中,三重勾形排列(Triple Swoosh)既是潮牌Supreme联名的设计语言,也成为Z世代表达态度的视觉暗号。这种演变印证了鲍德里亚的「超真实」理论——符号的意义已超越实体产品,构建出新的价值体系。

品牌学者陈立群在《符号资本与运动消费》中指出,耐克标志的宗教化倾向体现在两个方面:一是通过「Just Do It」口号建立行为教义,二是以Swoosh为圣像塑造社群认同。这种策略使消费者从「购买商品」转向「皈依信仰」,2018年耐克争议广告的舆情反弹恰恰反证了这种情感纽带的强度。

五、未来挑战:数字时代的符号进化

在元宇宙与AR技术冲击下,耐克标志面临三维化重构的需求。2024年推出的NFT数字鞋系列中,动态勾形可随穿戴者运动数据改变形态,这种「智能符号」标志着品牌视觉系统从静态向交互式进化。但如何在虚实交融中保持符号认知的统一性,仍是亟待解决的难题。

从设计视角审视,极简主义是否构成文化霸权?当Swoosh的抽象程度突破认知阈值,可能引发符号能指与所指的断裂。建议未来研究可聚焦于:1)多模态符号的神经认知机制;2)文化差异对标志解读的影响路径;3)可持续理念与视觉表达的融合创新。

回望耐克标志的53年历程,从学生作业到价值千亿的视觉资产,其成功本质在于将物理性能转化为情感共鸣。当黑白勾形在运动场上划出轨迹时,它早已超越商业标识的范畴,成为人类挑战极限的精神图腾。未来的品牌符号竞争,必将在科技与人文的碰撞中,书写新的设计史诗。