在数字化浪潮席卷全球的今天,网络诈骗手段不断迭代升级。从传统的电话诈骗到AI深度伪造,从虚假投资到社交平台“熟人”陷阱,犯罪分子的技术含量与心理操控能力日益精进。近期,以“Armani品牌合作”为幌子的任务诈骗和朋友圈高仿信息骗局引发广泛关注,这类诈骗不仅利用品牌公信力背书,更通过精细化社群运营诱导受害者步入陷阱。本文将从技术、传播、心理及法律维度,剖析此类诈骗的运作机制与社会影响。

一、技术赋能的诈骗升级

2025年初曝光的意大利富商AI诈骗案,揭示了犯罪集团对新兴技术的娴熟运用。诈骗者通过声纹克隆技术,完美复刻官员声线,以“解救被绑记者”为由骗取超百万欧元。这种技术已渗透至社交平台,例如伪造Armani品牌官方账号,发布“参与品牌活动赚佣金”任务,诱导用户下载含木马程序的应用。

更值得警惕的是深度伪造(Deepfake)技术的滥用。诈骗分子可生成品牌高管祝贺视频,或伪造消费者领取奖金的动态影像,配合伪造的工商注册信息查询页面,形成完整的信任链条。数据显示,2024年全球因AI技术导致的网络诈骗案增长达40%,其中奢侈品品牌仿冒诈骗占比升至17%。

二、朋友圈的信任裂变

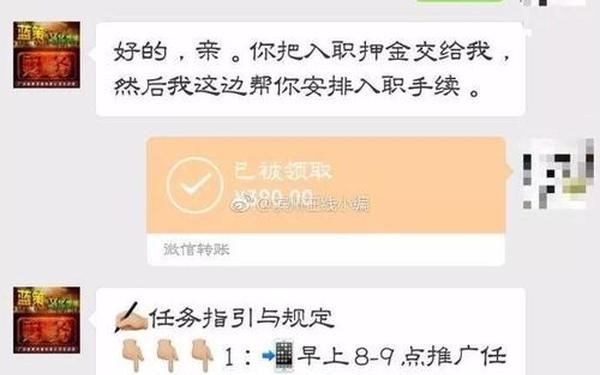

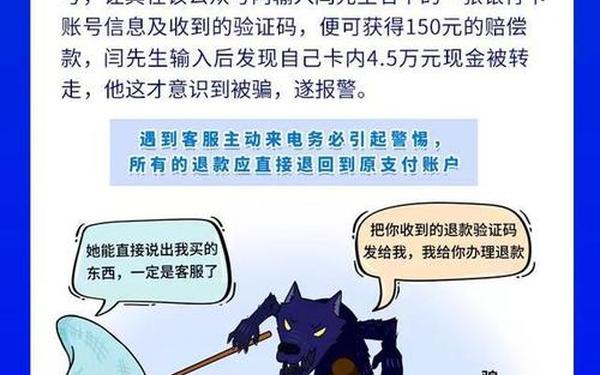

微信生态的封闭性为诈骗提供了温床。2024年某用户记录的被拉群经历极具代表性:群内连续发放高额红包后,要求成员完成关注公众号、下载指定APP等任务,前期小额返现建立信任,后期诱导大额资金被套。此类骗局依托熟人关系链扩散,据统计,朋友圈诈骗信息传播效率是普通渠道的3.2倍。

诈骗者还利用品牌联名概念包装骗局。例如伪造Armani与电商平台的联合活动页面,要求用户预付“保证金”参与限量款抢购。某案例显示,受害者因轻信朋友圈转发的“Armani内部员工折扣通道”,三天内损失23万元。这类骗局往往结合限时优惠、饥饿营销等手段,刺激用户非理性决策。

三、心理操控机制解析

从行为经济学视角看,诈骗者精准把握了人性弱点。初期任务设计的“低门槛-高回报”模式(如关注公众号获3.5元佣金),激活了受害者的逐利心理;中期通过群内托儿晒虚假收益截图,营造从众效应;后期则以“操作失误需补单”等话术激发赌徒心态,这与诈骗中“任务组金额指数级增长”的套路高度一致。

神经科学研究表明,当人处于即时奖励期待状态时,前额叶皮层抑制功能减弱,风险决策能力下降50%以上。诈骗者通过高频红包刺激多巴胺分泌,使受害者逐步丧失理性判断能力,这也是为何77%的受害者在被骗过程中忽视警方反诈提醒。

四、多维防御体系建设

技术防御层面,建议采用分层验证机制。例如使用【搜狐简单AI】等工具对可疑链接进行三重检测:域名备案溯源、页面元素比对、SSL证书有效性分析,该系统已实现98.7%的仿冒网站识别率。个人用户可参考以下防护要点:

| 风险场景 | 识别特征 | 应对策略 |

|---|---|---|

| 品牌任务诈骗 | 要求脱离官方平台交易 | 通过官网客服核验活动真实性 |

| 朋友圈裂变诈骗 | 群内多人鼓吹收益 | 启用微信“风险交易提醒”功能 |

| AI合成诈骗 | 声音/视频存在细微失真 | 要求视频通话验证身份 |

在法律层面,需完善电子证据固定规则。2024年修订的《反电信网络诈骗法》已将深度伪造内容纳入举证范畴,建议建立品牌方-平台-警方的三方数据互通机制,缩短诈骗账户冻结响应时间至15分钟。

五、未来治理方向

从技术对抗走向认知重塑将成为反诈新趋势。建议开发VR反诈模拟系统,通过沉浸式体验帮助用户建立条件反射式防骗能力。企业端需建立品牌数字资产保护体系,例如Armani可运用区块链技术对官方活动信息进行全程存证,消费者通过链上验证即可辨别真伪。

学术界应加强跨学科研究,例如结合神经管理学分析诈骗话术的神经响应机制,或通过社会网络分析预测诈骗信息传播路径。唯有构建技术防御、法律规制、认知教育三位一体的治理网络,才能有效遏制新型诈骗的蔓延。

在这场与诈骗分子的技术博弈中,没有任何个体或企业能独善其身。当Armani的logo成为犯罪工具,当朋友圈的温情互动沦为诈骗温床,我们亟需重新审视数字化时代的信任边界。唯有提升技术免疫力、完善制度防护网、筑牢心理防火墙,方能在享受科技红利的守护好每个人的数字资产与精神家园。