bally牌子什么档次,bally算一线还是二线

在奢侈品行业中,品牌定位的微妙差异往往决定了消费者的认知与市场格局。作为拥有170余年历史的瑞士品牌,Bally(巴利)以其经典皮具与鞋履闻名,但其行业地位却始终处于争议之中——究竟是坚守二线品质与性价比的实用主义代表,还是具备冲击一线潜力的隐世高手?本文将从品牌历史、产品定位、市场策略及消费者认知等维度,结合行业数据与案例,深入解析Bally的奢侈品版图坐标。

一、品牌定位的百年浮沉

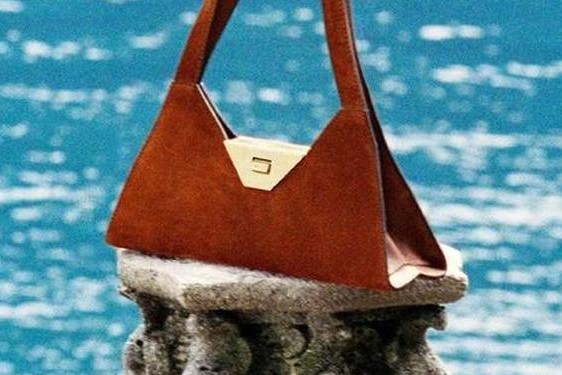

1851年诞生的Bally,最初以手工制鞋工艺在瑞士声名鹊起。其标志性的红白条纹设计和整体造型理念(如鞋履与手袋采用相同皮革与缝制工艺),曾让品牌在20世纪中期跻身欧洲精英阶层首选。2011年进入中国市场后,Bally一度通过高端店铺体验(如厚地毯、跪式服务)强化奢侈品形象。

频繁的资本运作改变了品牌轨迹。2018年被德国JAB集团转售给山东如意集团后,Bally陷入定位模糊的困境。一方面,其产品线仍保持二线奢侈品的定价策略(皮具均价约5000-15000元,低于Prada等品牌30%以上);资本方追求的短期盈利导致门店服务品质下滑,部分消费者感知其“从跪式服务变为快消式推销”。这种历史积淀与资本现实的撕裂,成为Bally难以突破一线壁垒的核心矛盾。

二、产品力与市场表现的二元对立

从工艺维度看,Bally在特定品类展现出一线水准。其皮鞋采用固特异沿条工艺,内衬使用小牛皮比例达90%,远超同类品牌。消费者反馈显示,Bally鞋履平均使用寿命超过8年,显著高于行业平均的3-5年。在2025年春夏系列中,品牌更通过与瑞士建筑师联名设计,将阿尔卑斯山脉元素融入产品,获得时尚媒体“工艺与创意并存”的评价。

但产品线的结构性缺陷制约了其溢价能力。根据2024年奢侈品消费报告,Bally的成衣类目仅占营收12%,且均价2万元以上的皮外套因设计保守滞销率高达45%。对比一线品牌30%-50%的成衣贡献率,这种过度依赖皮具的单一化结构,使其难以构建完整的奢侈生态。

| 品类 | Bally市场表现 | 一线品牌均值 |

|---|---|---|

| 皮具 | 市占率4.2%(全球第9) | LV 18.7% / Gucci 12.3% |

| 鞋履 | 复购率35% | Hermès 51% |

| 成衣 | SKU数量不足200 | Chanel超600 |

三、消费者认知的撕裂图谱

在目标客群画像中,Bally呈现显著的代际差异。35岁以上商务人群对其低调设计和耐用性认可度达68%,这部分消费者人均年消费2.3万元,但普遍认为“品牌档次不及万宝龙”。而年轻群体(25-34岁)虽被2025秋冬系列“Leistung Aufführung”的达达主义元素吸引,购买转化率却不足12%,反映出品牌年轻化策略的落地困境。

地域市场表现进一步凸显定位矛盾。在亚太地区,Bally通过频繁促销(如2024年8月特卖会部分商品3折)拉动销量,但导致品牌价值稀释——中国消费者对其“真奢侈品”认同度从2015年的41%降至2024年的27%。反观欧洲市场,其依托瑞士血统仍维持着二线头部地位,但始终未能突破由Delvaux、Moynat把守的一线门槛。

四、资本博弈下的未来迷局

山东如意集团的控股为Bally带来渠道扩张(中国门店数增至218家),但资本方的短期诉求与奢侈品牌长周期运营规律产生冲突。2024年财报显示,品牌营销费用占比从12%压缩至7%,而折扣商品销售额占比却从15%飙升至34%。这种“以价换量”策略虽提振短期营收,却与LVMH集团“控量保价”的一线品牌管理哲学背道而驰。

值得关注的是,Bally在2025年启动的艺术联名计划(如与先锋音乐人PLO Man合作秀场音效)展现出转型决心。若能将此类文化资本有效转化为品牌溢价,配合供应链端的工艺革新(如引入区块链溯源技术打击假货),或能重构“新工匠精神”叙事,在二线头部阵营中孕育冲击一线的可能性。

纵观Bally的170年历程,其始终在工艺传承与商业现实间寻找平衡点。作为二线奢侈品的标杆,它用红白条纹书写着实用主义的价值主张;但若要跨越一线鸿沟,品牌需在资本意志与奢侈基因间找到更精巧的契合点。未来的关键在于:能否通过文化叙事升级重塑品牌调性,同时在产品矩阵中培育出具有市场统治力的超级单品——这不仅关乎一个老牌奢侈品的复兴,更将为行业提供传统品牌转型的珍贵范本。