boylondon品牌 boy和boy london区分

作为全球最具辨识度的潮牌之一,BOY LONDON凭借标志性的鹰标和暗黑朋克风格风靡街头文化。市场上长期存在的“韩版”与“英版”之争,以及消费者对品牌名称的误读(如“London Boy”),使得这一品牌的真伪与内涵成为争议焦点。本文将从历史溯源、法律纠纷、设计语言、产品细节等维度,深入剖析BOY LONDON的品牌分化现象。

一、品牌起源与商标之争

1976年,英国设计师Stephane Raynor在朋克文化发源地伦敦切尔西区创立BOY LONDON,其灵感源自Vivienne Westwood的叛逆美学与Malcolm McLaren的摇滚精神。品牌以宽大剪裁、金属元素和黑白主色调迅速成为青年亚文化的象征,麦当娜、蕾哈娜等巨星的热捧更使其跻身潮牌鼻祖之列。

1994年,为拓展亚洲市场,英国母公司将商标使用权授予韩国宝成公司,约定10年后无偿收回。然而2004年合同到期时,宝成公司破产前将商标非法转让给自然人金甲琪,后者在中国抢注商标并推出“韩国BOY LONDON”。这场跨越中韩英三国的商标拉锯战持续11年,最终英方在中国市场重新夺回权益,但韩版已通过明星营销占据部分市场份额。

二、设计语言的分化

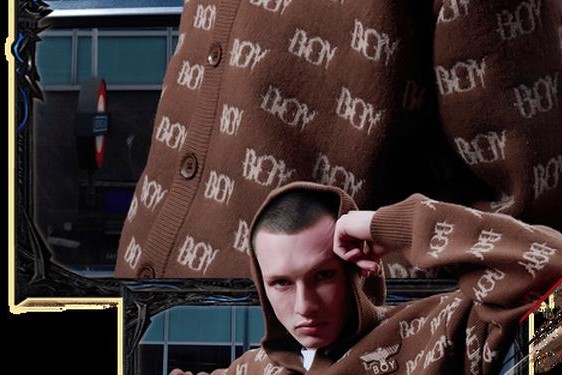

英版延续了原汁原味的朋克基因:Oversize版型、烫金鹰标、黑白红三色组合构成视觉核心。其T恤下摆从无侧标,吊牌采用烫金压印工艺,厚度堪比,背面标注“Since 1976”和官网地址,最新款更增加3D立体黑卡作为防伪标识。

韩版则融入韩流审美:修身剪裁、彩色印花、镶钻装饰成为特色。为强化“正统”错觉,其领标刻意加入米字旗和“UNITED KINGDOM”字样,水洗标采用韩英中三语对照,吊牌标注“Since 1976”却搭配“.boylondon-”这一非官方网址。

| 对比维度 | 英国BOY LONDON | 韩国BOY LONDON |

|---|---|---|

| 版型特征 | 美式宽松,码数偏大 | 韩版修身,符合亚洲体型 |

| 侧标设计 | 无任何侧标 | 下摆带UNITED KINGDOM侧标 |

| 吊牌工艺 | 烫金压印+3D黑卡 | 普通印刷,含TM标识 |

三、产品细节鉴别

领标是重要鉴别点:英版领标为简约刺绣,字母“O”呈正圆形,“BOY”右上角带®标(国内行货近年取消),四角用短竖线固定;韩版领标缝死不可翻动,添加米字旗图案,文字使用普通印刷体。

洗标防伪技术差异显著:英版采用镭射防伪贴,洗标含品牌官网及多国语言说明;韩版洗标为普通白标,虽标注“MADE IN CHINA”但缺少立体防伪元素。价格方面,英版T恤代购价约500-800元,韩版则多在200-400元区间。

四、文化价值的博弈

英版承载着朋克精神的哲学内核:通过破坏性剪裁挑战主流审美,用鹰标象征反叛自由。其联名系列常与地下乐队、先锋艺术家合作,保持亚文化纯粹性。

韩版则走向大众商业化:通过赞助BIGBANG、少女时代等偶像团体,将潮牌转化为快时尚消费品。这种“去语境化”运营虽扩大受众,却稀释了品牌原有的文化深度,引发核心用户群体的抵制。

五、消费建议与展望

建议消费者通过官方渠道购买,注意三点:1)查验吊牌3D黑卡与官网域名;2)对比领标刺绣精度;3)警惕低价陷阱。学术界可深入探讨跨国商标抢注的法律规避机制,品牌方需加强防伪技术创新,例如引入区块链溯源系统。

未来研究可聚焦于:1)亚文化符号在商业移植中的意义流变;2)快时尚对街头品牌基因的重构效应;3)Z世代对品牌正统性的认知差异,为潮牌可持续发展提供理论支持。

本文通过历史溯源与实证分析,揭示了BOY LONDON品牌分化的多重维度。在消费主义裹挟下,如何平衡文化正统性与商业适应性,将成为所有街头品牌必须面对的命题。消费者在追求符号价值的更应关注产品背后的文化叙事,以此构建更具反思性的消费认知。