dazzle翻译,dazzle和dizzy

在语言的世界中,词汇如同闪烁的星辰,既承载着精确的语义,又蕴含着文化的折射。以“dazzle”为例,这个源自中古英语的词汇,既是动词“使目眩”,也是名词“耀眼的光芒”,其翻译在不同语境下的微妙差异常引发讨论。与之拼写相近的“dizzy”(头晕)则常因形似义异成为语言学习者的难点。本文将从词义解析、翻译实践、跨学科应用及语言学习策略四个维度,探讨这两个词汇的多重面貌及其在翻译中的挑战。

一、词义解析与语义对比

从词源学来看,“dazzle”最初指强光造成的视觉冲击(如阳光反射水面),后引申为因卓越表现引发的心理震撼。例如,牛津词典将其定义为“通过光线或卓越能力使人短暂失去判断力”。与之相比,“dizzy”则源于古英语“dysig”,专指生理性眩晕,如“The spinning ride made me dizzy”(旋转设施让我头晕)。两者的核心差异在于:前者强调外部刺激引发的被动反应,后者描述内在生理状态。

在语义场分析中,二者构成有趣的对照关系:

| 词汇 | 核心语义 | 典型搭配 | 情感倾向 |

|---|---|---|---|

| dazzle | 视觉/心理冲击 | dazzling lights(炫目灯光) | 积极/惊叹 |

| dizzy | 生理失衡 | dizzy spell(眩晕发作) | 消极/不适 |

这种对立在翻译中尤为明显。例如“Her performance dazzled the critics”需译为“她的表演令评论家叹服”,而“The medicine causes dizziness”则对应“药物导致头晕”。

二、翻译实践中的挑战

在机器翻译领域,DeepL通过神经网络模型捕捉“dazzle”的语境差异,如将“dazzle camouflage”(迷惑性伪装)准确译为“炫目迷彩”,而谷歌翻译曾误译为“令人眼花缭乱的伪装”。这种对多义词的精准处理,依赖于语料库中军事术语与日常用语的区分学习。

人工翻译层面,文学作品中“dazzle”的修辞转换更具难度。纳博科夫在《洛丽塔》中写道“light of my life, fire of my loins”,中文版译者通过“生命之光,欲念之火”再现了原文的感官冲击,这种创造性转化超越了字面直译的局限。反观“dizzy”的医学文本翻译,则需严格遵循术语标准化,如“vertigo”(眩晕症)与“dizziness”(头晕)的病理区分。

三、跨学科应用场景

在认知语言学领域,实验表明“dazzle”会激活大脑梭状回(负责视觉处理)和眶额皮层(情感评估),而“dizzy”主要刺激前庭神经核团。这种神经机制的差异,解释了为何“被舞台灯光dazzle”会产生愉悦感,而“因缺氧dizzy”引发恐慌。

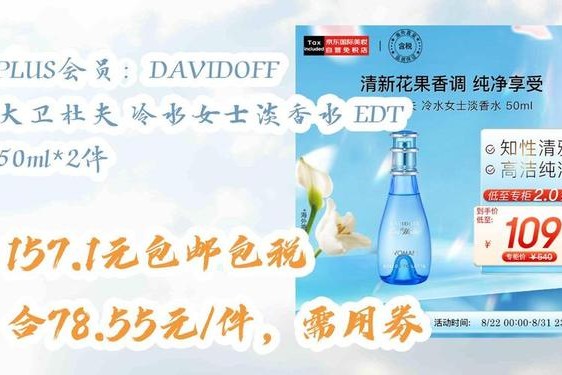

商业品牌命名中,“Dazzle”常被时尚产业选用,如国内珠宝品牌“DAZZLE”通过命名传递璀璨夺目的品牌意象。相较之下,医疗产品命名则规避“dizzy”的负面联想,转而使用“VertiGo”(抗眩晕药)等中性词汇。

四、语言学习策略建议

针对易混淆词记忆,可采用“语义网络法”:

- 建立视觉联想:将“dazzle”与闪光灯、钻石等意象关联

- 生理标记法:用旋转手势辅助记忆“dizzy”的眩晕感

- 对比造句练习:“The fireworks dazzled us”(烟火令人目眩) vs “Spinning makes me dizzy”(旋转让我头晕)

翻译训练中,建议使用平行语料库分析真实案例。例如对比《经济学人》中“tech dazzle”(科技炫技)的三种中文译本,观察译者如何处理文化负载词的隐含意义。

通过对“dazzle”与“dizzy”的深度剖析,我们不仅明晰了词汇翻译的复杂性,更揭示了语言认知的跨学科本质。未来研究可进一步探索:①多模态翻译中光影效果对“dazzle”语义传达的影响;②VR技术模拟“dizzy”生理体验的教学应用。在人工智能与认知科学交叉融合的今天,此类研究将为语言教育及翻译技术提供新的范式。