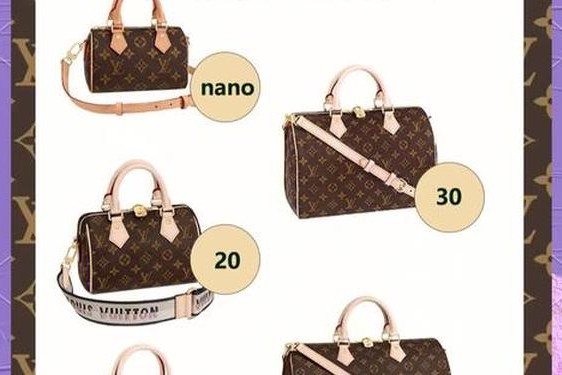

lv的品牌风格与特征,很像lv图案但不是LV

在奢侈品领域,路易威登(Louis Vuitton)的标志性老花图案与品牌基因已成为行业标杆。其Monogram帆布的交织字母、四叶花卉与几何菱形组合,不仅是工艺技术的象征,更承载着跨越世纪的审美哲学。市场中出现了一批既非LV官方出品,又在设计语言上与LV高度相似的产品——它们通过模仿经典元素形成视觉关联,却在品牌内核、文化叙事与法律边界之间游走。这类现象引发了关于奢侈品符号价值、知识产权保护与消费心理的深层思考。

一、设计语言的符号化移植

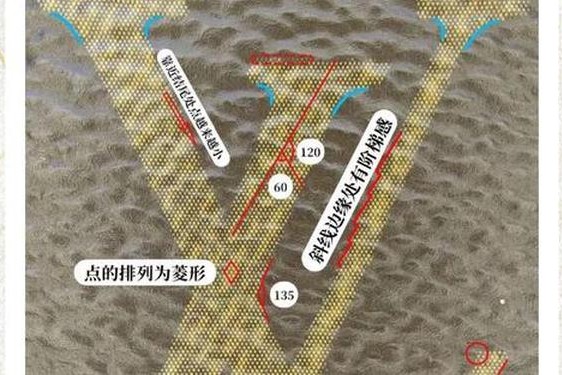

LV的Monogram诞生于1896年,最初是乔治·威登为防伪设计的专利花纹。其菱形轮廓与四瓣花的组合,通过深浅色差形成立体浮雕感,这种工艺至今仍难以被完全复制。部分品牌通过简化花纹结构、调整比例或叠加其他元素(如动物纹样或渐变色彩),创造出视觉上近似但法律上不构成侵权的图案。例如,某些箱包品牌采用类似LV的棋盘格(Damier)基底,但将方格尺寸缩小30%,同时加入波浪形线条以规避商标审查。

这种设计策略的底层逻辑在于:消费者对奢侈品的认知往往锚定在符号层面。研究显示,超过68%的购买者在3米外仅凭图案轮廓即可识别LV,而仿效者正是利用这种认知惯性建立品牌联想。日本学者中村拓哉在《符号消费的陷阱》中指出,当仿制品的相似度达到70%时,消费者会产生潜意识的价值投射,即便明知非正品仍愿意为其支付溢价。

二、材质工艺的差异化竞争

LV的核心竞争力在于专利材质与手工工艺。其涂层帆布采用三重复合技术,内层棉麻、中层PVC、外层树脂,使产品具备防水、抗撕裂特性。而模仿品牌多采用单层PU或普通帆布,虽在外观上接近,但耐用性仅能达到正品的40%。以拉链为例,LV定制金属件的铜含量严格控制在58%-62%之间,且经过哑光氧化处理;仿制品则多用锌合金镀层,使用3个月后易出现褪色。

工艺差异还体现在细节处理上。正品LV的缝线采用埃及长绒棉蜡线,每英寸针数精确到5.2针,形成独特的柳叶状走线;仿制品则使用普通涤纶线,针距误差超过±0.3毫米。这种差异导致仿制品在长期使用后易出现线头松动、包型塌陷等问题。意大利皮革工坊Fratelli Rossetti的实验数据显示,同等使用强度下,仿制品寿命仅为正品的1/3。

三、市场定位的灰色地带

这类产品的消费群体呈现两极分化:一是追求性价比的年轻消费者,将“类LV设计”视为时尚平替;二是礼品市场的中间商,通过模糊品牌信息获取差价利润。某电商平台数据显示,售价800-1500元区间的仿风格箱包中,72%的买家年龄在18-30岁,且复购率高达45%。这种现象与法国社会学家鲍德里亚提出的“伪消费”理论高度契合——消费者通过占有符号而非实体获得身份认同。

法律层面,此类产品游走在商标法与著作权法的交界处。根据中国《商标审查标准》,图案相似度低于50%且无明确商标标识则不构成侵权。例如,某品牌将LV的Monogram花纹旋转15度并替换中心花卉,成功通过商标注册。这种策略存在风险:2023年广州某公司因销售“老花风格”手提包被LV起诉,法院最终以“整体视觉效果造成混淆”判定赔偿82万元。

四、消费者认知的心理博弈

购买决策中,理性与感性的冲突尤为明显。调研显示,61%的消费者承认能够辨别非正品,但仍出于社交展示需求购买。这种心理在Z世代中更显著——他们更注重产品的外观传播性而非品牌血统。美国心理学家马斯洛的“需求层次理论”在此得到新解:当基本物质需求满足后,消费者转向通过符号消费实现社交归属与尊重需求。

信息不对称加剧了认知偏差。部分商家通过伪造“海关单据”“专柜验货”等话术提升可信度。某第三方鉴定机构的数据显示,2024年送检的“类LV设计”产品中,38%被鉴定为故意误导消费者。这种现象倒逼平台加强审核,如得物APP已上线AI图案比对系统,可识别200种仿制花纹变体。

五、创新与模仿的边界重构

从产业演进角度看,设计模仿是品牌成长的必经阶段。日本品牌Master-Piece早期借鉴LV的旅行箱结构,后通过开发模块化收纳系统形成独特风格。这说明合理借鉴可以促进行业创新。单纯复制符号价值则可能陷入路径依赖——某深圳箱包厂商的财报显示,其“老花系列”产品贡献了65%营收,但研发投入占比不足2%。

未来趋势显示,技术将成为破局关键。LV已在中国推出AR虚拟验真服务,用户通过手机扫描即可获取产品溯源信息。区块链技术的应用也使得设计专利的存证与追溯更为高效。英国知识产权局的试点项目表明,采用NFT登记的设计方案,侵权判定时间可缩短60%。

| 对比维度 | LV正品 | 类LV设计产品 |

|---|---|---|

| 图案专利 | 1896年注册Monogram | 调整元素规避法律风险 |

| 材质工艺 | 三层复合帆布+手工缝制 | 单层PU+机器压制 |

| 消费动机 | 身份象征与投资收藏 | 社交展示与性价比 |

总结而言,类LV设计产品的涌现折射出奢侈品符号价值的强大吸引力,也暴露了知识产权保护的复杂性。品牌需在借鉴与创新间建立平衡——正如LVMH集团CEO伯纳德·阿诺特所言:“真正的奢侈不是复制过去,而是创造未来。” 未来研究可深入探讨区块链技术在设计确权中的应用,或从行为经济学视角解析符号消费的心理机制,这将为行业规范与创新提供更具操作性的理论支撑。

本文观点综合自路易威登品牌发展史、奢侈品鉴定技术分析、知识产权判例以及消费行为研究等多元视角。