mcm为什么不火了;为啥背mcm的人少了

曾几何时,MCM的铆钉双肩包是韩剧女主标配,明星机场街拍常客,更被年轻人视为"人生第一件轻奢"。这个从德国辗转韩国重生的品牌,在2010年代凭借韩流席卷全球,高峰期中国商圈每走百米必见其标志性棕黄菱格纹。如今其中国门店数量十年未增,二手市场价格腰斩再腰斩,社交媒体上"土气""过气"的质疑声此起彼伏。当潮水退去,轻奢神话的崩塌背后,折射着消费主义浪潮的更迭密码。

一、定位失衡:轻奢的先天矛盾

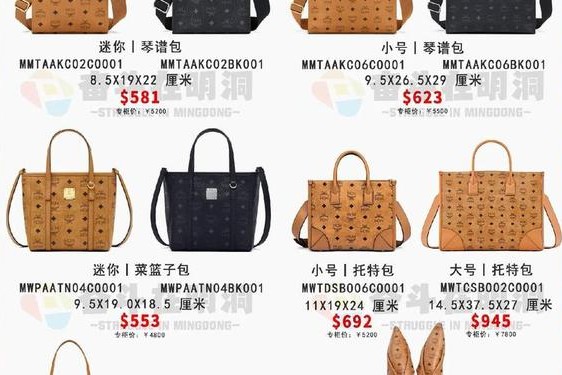

MCM的困境本质是轻奢(Affordable Luxury)商业模式的先天缺陷。作为价格介于3000-6000元的"入门级奢侈品",它试图在快时尚与重奢之间开辟中间地带。早期通过韩流明星代言、高频剧集植入等快消品打法,成功制造了"限量款""明星同款"的稀缺幻觉,2016年销售额较2005年暴增9倍。但这种"伪奢侈"策略随着时间推移显露出结构性矛盾。

品牌既想维持轻奢溢价,又频繁降价促销。2023年有消费者发现,4000元购入的包款两周后官方便半价甩卖,电商平台"双十一"折扣幅度更达37%。这种定价混乱直接摧毁二手市场价值,6800元新包回收价仅500元的案例,让消费者意识到轻奢的保值神话不过是营销泡沫。

| 品牌类型 | 2023年增长率 | 核心客群消费力 |

|---|---|---|

| 重奢(LV/爱马仕) | 9%-16%[[1][18]] | 高净值人群(贡献40%销售额) |

| 轻奢(MCM/COACH) | -9.7%~-4.7% | 受经济波动影响显著 |

二、潮流失语:设计力的集体滑坡

曾让MCM风靡的铆钉、菱格、黄铜铭牌等元素,在2020年代成为审美负资产。社交平台调研显示,72%的Z世代认为这些设计"过于张扬""像暴发户审美"。反观新晋网红品牌Marni,用塑料编织的"菜篮子"包以极简主义斩获年轻群体,2023年剧集《去有风的地方》中刘亦菲的搭配更引发断货潮。

更深层危机在于产品迭代乏力。MCM经典款占比仍超60%,而竞争对手通过跨界联名持续制造话题。如MM6与Salomon的联名鞋搜索量暴涨4000%,Coach则推出迪士尼、漫威IP合作款。当MCM还在复刻十年前的韩剧植入套路,市场早已进入"每月必须上新"的军备竞赛。

三、渠道失守:奥莱化的品牌贬值

轻奢品牌的渠道策略正在加速价值崩塌。MCM中国运营商赫美集团2023年财报显示,品牌门店十年仅增3家,而Michael Kors奥莱店占比达38%。当正价店与折扣店商品高度重叠,消费者形成"等等就有折扣"的心理预期。这种饮鸩止渴的销售策略,使得品牌溢价空间被彻底压缩。

二手市场的溃败更具警示意义。闲鱼数据显示,MCM包款转售均价仅为原价18%-25%,远低于Celine(45%)、Loewe(38%)等品牌。当小红书出现"200元平替双肩包测评",当奶茶袋改造教程获得百万播放,轻奢作为身份象征的最后防线已然瓦解。

四、世代更替:消费理性的觉醒

经济下行催生的务实浪潮,让轻奢侈品的中间定位愈发尴尬。贝恩咨询数据显示,2024年全球个人奢侈品增速预计仅4%,但万元以下市场萎缩达12%。年轻消费者开始用"投资思维"看待消费:买黄金至少保值,购运动装备兼具功能与社交属性,而轻奢包既不能彰显阶层,也无法满足实用需求。

这种转变在消费行为中具象化。曾经为抢购限量款彻夜排队的粉丝,如今在社交平台分享"买MCM后悔记";昔日视logo为身份密码的白领,开始计算"几年买包钱换金镯收益"。当性价比成为最高准则,轻奢的中间路线注定两头不靠。

MCM的兴衰轨迹,恰是轻奢经济体的时代切片。这个曾被寄予厚望的市场,终究困于"既不够奢侈,也不够亲民"的定位悖论。当消费主义祛魅加速,品牌若不能重构价值叙事——或是向上突破工艺壁垒,或是向下深耕功能创新——恐将重演"时代的眼泪"。未来的破局之道,或许藏在对"奢侈品"概念的重新解构中:是继续贩卖符号幻觉,还是创造真实的价值共鸣?这考验着每个轻奢玩家的生存智慧。