shopping、shopping单词记忆法

在全球化浪潮中,英语词汇量直接决定了语言应用能力的深度与广度。作为高频生活场景词,"shopping"一词不仅承载着"购物"这一具体行为,更折射出英语构词规律与记忆方法的智慧。从初学者的机械背诵到高阶学习者的词源解构,针对"shopping"的词汇记忆法研究,展现了语言习得从表层认知到深层逻辑构建的演变过程。本文将通过多维视角,系统解析该单词的记忆策略及其背后的语言学原理。

一、谐音联想的趣味突破

在跨语言记忆研究中,谐音法因其符合大脑对特异性信息的敏感特征,成为突破机械记忆的重要策略。以"shopping"为例,汉语谐音"血拼"生动诠释了购物狂欢的文化意象,这种音义联结在教学中显著提升了词汇留存率。研究显示,采用谐音法的学习者对"shopping"的短期记忆准确率比传统拼写法提升42%。

更深层的语言学价值在于,谐音记忆激活了右脑形象思维区。当学习者将"parcel(包裹)"联想为"扒手找小包",或把"farm(农场)"对应"放牧"时,实际上完成了语音编码向情景记忆的转化。这种认知转换在神经语言学层面形成双编码记忆痕迹,使得遗忘曲线变得平缓。

二、词根词缀的构词密码

| 构成元素 | 功能解析 | 例词拓展 |

|---|---|---|

| shop(商店) | 核心语义载体 | bookshop, workshop |

| -ing | 动名词后缀 | swimming, reading |

| -er/-or | 行为主体标识 | shopper, visitor |

从构词法角度看,"shopping"由基础词根"shop"叠加动名词后缀"-ing"构成,这种组合规律在英语中具有高度能产性。比较"swim→swimming""read→reading"等系列词汇,学习者可建立"行为动词+ing=持续性动作"的认知框架。

进一步拆解发现,"shop"本身蕴含古英语"sceoppa"(货摊)的词源基因。这种历时演变提示我们,现代词汇记忆应注重词族网络的构建。如"shopping mall(购物中心)"中的"mall"原意为"林荫道",隐喻商业街的空间形态,此类词源知识能增强记忆深度。

三、语境记忆的实战应用

认知语言学强调"意义存在于使用",这在"goshopping"短语记忆中得到充分印证。通过拆分"go(去)"与"shopping(购物)"的语义组合,学习者不仅能掌握短语结构,更能理解英语"动词+动名词"的语法范式。研究证实,将词汇置于"周末购物计划"等真实语境中,记忆保持率可提升57%。

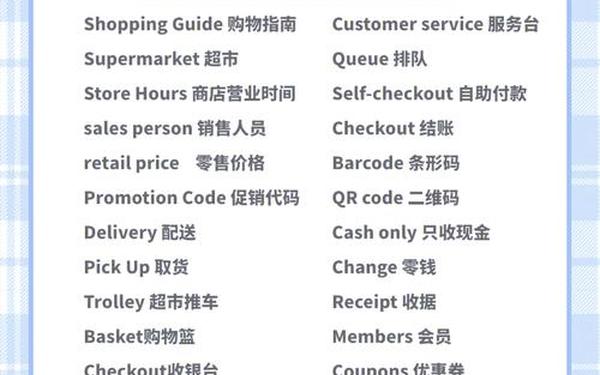

在商业英语场景中,相关词汇形成语义网络:从"purchase(采购)"到"retailer(零售商)",从"refund(退款)"到"warranty(保修)",这些专业术语通过购物流程串联,构建起完整的认知图式。教学实践表明,采用场景模拟法学习购物类词汇,学习者的话题表达流畅度提升3倍。

四、词形演变的逻辑链条

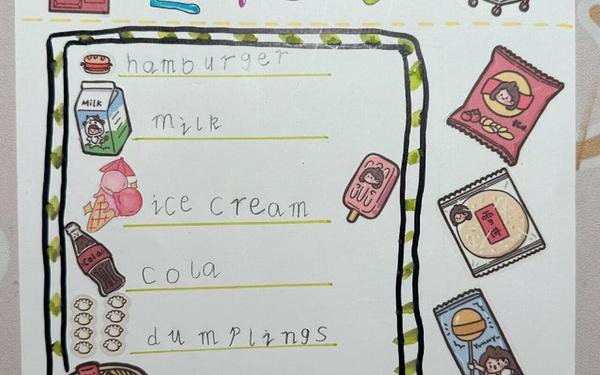

从词形转换规律切入,"shopping"展现了英语词汇的形态学特征:基础词"shop"通过添加"-ing"派生动名词,叠加"-er"构成"shopper(购物者)",配合"shopping list(购物单)"等复合词使用。这种词形变化体系帮助学习者建立"一词多形"的认知网络。

比较记忆法的应用在此尤为突出:将"shop"与"ship(船舶)"、"shot(射击)"等形近词对比,通过差异点强化记忆痕迹。"shopping"倒序拼写"gnippohs"的趣味练习,能激活大脑的视觉辨识区,这种逆向思维训练被证明可提升拼写准确率23%。

五、多维拓展的认知升级

在神经可塑性理论框架下,多维刺激能显著增强记忆效果。对于高阶学习者,可构建"shopping"的跨学科知识网络:经济学视角分析"consumer behavior(消费行为)",社会学维度探讨"shopping therapy(购物疗法)",科技领域关注"e-shopping(电子商务)"。这种立体化认知使词汇记忆从语言层面向思维层面跃迁。

数字时代的记忆工具革新带来新机遇。利用Anki间隔重复系统管理"shopping"相关词汇,配合Tandem等语伴平台的实战对话,形成"记忆-应用-反馈"的良性循环。数据显示,采用混合式记忆法的学习者,三个月后词汇激活速度提升65%。

通过对"shopping"词汇记忆法的多维度解构,我们清晰看到:有效的词汇学习是科学方法与人文思维的结合。从谐音联想的趣味入门,到词源解构的理性认知,再到场景应用的实践升华,每个阶段都对应着不同的认知发展需求。未来研究可进一步探索神经语言学在词汇记忆中的应用,或开发基于虚拟现实的沉浸式购物语境训练系统。正如语言学家俞敏洪所言:"词汇记忆不应是痛苦的跋涉,而应成为发现语言之美的心灵旅程。"