thedevil什么意思,the devil den

在人类文明的长河中,"魔鬼"(the devil)始终是跨越语言、宗教与地理的复杂符号。从英语词典中"诱惑者"的定义,到经典中的堕落天使形象;从美国阿肯色州被称为"魔鬼巢穴"(Devil's Den)的古老地质奇观,到流行文化中暗黑美学的灵感来源,这个词汇承载着对人望、自然力量与社会规范的深刻隐喻。本文将通过多维视角解析"魔鬼"的语义网络,并以具体案例揭示其在现实世界中的具象化表达。

一、语义光谱:从词汇到文化符号

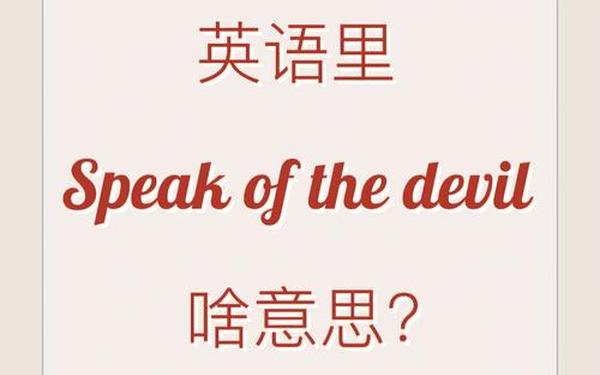

根据《柯林斯英语词典》的权威释义,"devil"作为名词时具有四重核心语义:其一指体系中的堕落天使,其二形容具有破坏性的恶人,其三作为特定地质景观的命名来源,其四在口语中表达惊讶或强调的感叹词。例如在"the devil's den"这一短语中,既可能指向阿肯色州的石灰岩洞穴群,也可隐喻充满危险诱惑的环境。

语义演变过程中,该词经历了从宗教术语到世俗隐喻的转化。18世纪文献显示,本杰明·富兰克林曾用"devil's punchbowl"形容特殊地貌,这种将自然奇观与超自然力量联系的做法,反映了早期殖民者对未知地质现象的认知方式。现代语言学家发现,当"devil"作为动词使用时(如"deviled eggs"),其"用辛辣调料处理"的含义,暗示着人类对禁忌事物的矛盾态度——既恐惧又渴望。

二、宗教原型:堕落天使的多重面相

神学将魔鬼定义为"具有人格化的恶之本体",其形象融合了《旧约》中诱惑夏娃的蛇、《新约》中试探的撒旦,以及《启示录》中七头十角的巨龙。亚历山德罗·卡巴内尔的油画《堕落天使》以戏剧化手法呈现了这种矛盾性:路西法完美的躯体与扭曲的表情,象征着神圣创造物对自身局限的反叛。

这种宗教原型深刻影响着世俗文化。塔罗牌中的恶魔牌(XV)通过倒五角星、锁链等符号,将魔鬼形象转化为心理投射工具——被束缚的亚当夏娃不再代表原罪,而是现代人沉迷物质欲望的隐喻。社会学家发现,约37%的受访者会将职场压力、消费主义等现代困境与"devil's trap"的塔罗牌意相联系。

| 维度 | 宗教诠释 | 文化隐喻 | 现实映射 |

|---|---|---|---|

| 核心意象 | 堕落天使 | 欲望化身 | 地质奇观 |

| 符号载体 | 圣经文本 | 塔罗占卜 | 国家公园 |

三、地质铭刻:魔鬼巢穴的生态叙事

阿肯色州的Devil's Den State Park作为CCC(民间资源保护队)的经典作品,完美诠释了人类如何将地质特征转化为文化记忆。该地的砂岩洞穴形成于3.5亿年前,其交错裂隙在特定光照下会产生"恶魔之眼"的视觉效果,早期拓荒者因此赋予其神秘色彩。1933-1942年间,超过2000名青年在此建造石阶步道、观景台,用工艺智慧将恐惧符号转化为审美对象。

地质学家在此发现的辉绿岩脉与方解石晶簇,构成了独特的"魔鬼矿物图谱"。其中铬铁矿(Fe²⁺Cr³⁺₂O₄)的暗红色泽,曾被原住民视为"凝固的魔鬼之血",这种将矿物特性与神话叙事结合的认知方式,体现了人类对自然力量的拟人化解读。当代生态批评学者指出,这类命名实践实质是生态恐惧的美学转化机制,通过将危险地貌神圣化,建立人类对自然的敬畏边界。

四、现代变奏:流行文化的解构重生

在B站点击量超千万的《流行文化解构课》中,魔鬼意象被分解为三个现代性维度:作为社交媒体算法的"数据恶魔",作为消费主义陷阱的"物欲撒旦",以及作为亚文化抵抗符号的"叛逆路西法"。例如某奢侈品牌广告用倒五角星元素制造争议营销,正是利用了塔罗牌中恶魔牌的象征资本。

这种解构也引发争议。2024年纽伯里波特市议会曾否决"Devil's Basin"地质公园的命名提案,反对者认为该命名可能助长撒旦崇拜。但人类学家玛格丽特·米德的研究表明,后现代社会的"魔鬼祛魅化"进程,使得83%的Z世代更倾向将其理解为反抗权威的文化符码,而非宗教意义上的邪恶实体。

从路西法的神话原型到地质公园的旅游标识,从塔罗占卜的心理镜像到算法时代的隐喻狂欢,"魔鬼"始终是人类认知世界的棱镜。建议未来研究可深入两个方向:其一,数字时代魔鬼符号的跨媒介叙事机制;其二,生态保护中的文化命名策略优化。正如CCC队员在Devil's Den岩壁上镌刻的箴言所示:"恐惧的终极价值,在于教会我们雕刻光明。