一线品牌的女装(国内十大高端男装品牌)

在全球时尚产业格局中,中国高端男装品牌正以独特的文化基因和工艺创新重塑市场认知。从传统红帮裁缝的技艺传承到与国际奢侈品牌的代工合作,从本土化设计探索到供应链垂直整合,这些品牌在夹缝中开辟出兼具品质与东方美学的生存之道。尽管面临国际大牌的强势竞争,但一批以蓝豹、威可多、报喜鸟为代表的国产高端男装,正通过面料革新、工艺升级和文化输出,逐步构建起中国男装的价值话语体系。

一、品牌历史与市场定位

中国高端男装品牌的崛起与地域产业基因密切相关。宁波、温州、常州等地因历史积淀形成产业集群,例如宁波的雅戈尔、杉杉曾依托“红帮裁缝”传统成为西服制造中心,其工艺可追溯至中国第一套中山装的生产。这些品牌早期通过代工国际奢侈品牌积累技术,如夏梦与杰尼亚合资成立SHARMOON.EZ,将意大利工艺引入中国,鲁泰、溢达则为ARMANI、HUGO BOSS等提供顶级衬衫面料。

市场定位方面,国内高端男装呈现两极分化:威可多、蓝豹坚持采用维达莱、CERRUTI 1881等进口面料,对标国际奢侈品牌定价;而雅戈尔、报喜鸟则通过多品牌战略覆盖不同消费层级,例如报喜鸟代理韩国HAZZYS和法国Lafuma,实现商务与休闲市场的双向渗透。但普遍存在品牌溢价不足的问题,奥德臣线上清库存价格甚至低于海澜之家,暴露高端线运营困境。

二、设计与工艺竞争力

在服装设计的核心竞争力构建上,国内品牌呈现出“工艺强、设计弱”的特点。蓝豹聘请意大利工艺大师多梅尼格担任总监,其西装采用360度立体剪裁技术,肩部衬垫误差控制在0.3cm以内。威可多为APEC会议提供定制服装,采用英国Scabal面料制作的西服单价超2万元,工艺水准可比肩Zegna。但设计原创性仍是短板,卡尔丹顿被批评为“缺乏品牌DNA”,奥德臣因命名“洋化”导致消费者认知混淆。

面料研发成为突破方向。溢达集团在新疆建立长绒棉基地,其120支双股棉纱技术使衬衫具备抗皱保型特性,十如仕品牌产品色牢度达到4级以上。鲁泰开发的DP免烫技术,通过液氨整理使衬衫水洗50次后仍保持3.5级平整度,技术水平超越Brooks Brothers等国际品牌。

三、经营模式与市场挑战

多元化经营成为行业普遍选择。雅戈尔地产投资贡献超60%利润,杉杉彻底转型新能源产业;依文集团拓展至非遗手工坊,开发苗族刺绣高定系列。这种“以副养主”的策略虽缓解资金压力,但也导致服装主业投入不足——雅戈尔电商渠道均价5年下降37%,品牌老化趋势明显。

消费者认知偏差构成深层挑战。调研显示,78%的受访者认为5000元以上预算必选国际品牌,仅有12%会考虑威可多、蓝豹等国产高端线。品牌名称的“文化不自信”现象突出,如创世(TRANDS)被误认为外资品牌,夏梦意杰因合资背景难以建立独立认知。

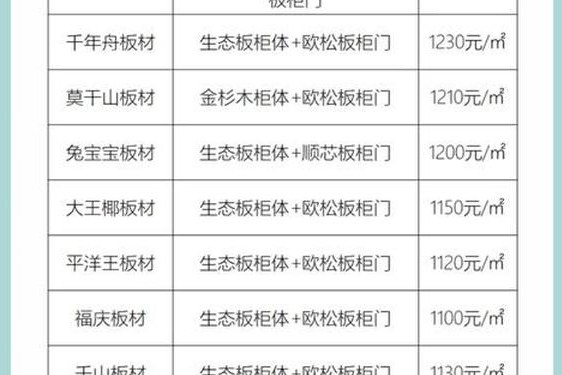

| 品牌 | 成立时间 | 核心优势 | 代表产品 |

|---|---|---|---|

| 蓝豹/LAMPO | 1993 | 意大利工艺、立体剪裁 | 全麻衬西服 |

| 威可多/VICUTU | 1994 | APEC定制、进口面料 | Scabal精纺西服 |

| 报喜鸟/SAINT ANGELO | 1996 | 多品牌运营 | HAZZYS休闲系列 |

四、国际化路径探索

代工转型自主品牌成为主要路径。大杨创世通过为巴菲特定制西服建立知名度,其TranDS品牌采用15微米超细羊毛,但海外门店不足20家。溢达旗下PYE品牌进驻伦敦Harrods,通过“棉花溯源”系统实现从新疆棉田到成衣的全流程可视化。但这种转型面临设计体系断层,鲁泰自主品牌因版型过时,电商退货率达35%。

文化输出呈现新可能。利郎联合故宫推出云锦系列,将龙纹刺绣融入西装驳头;柒牌运用香云纱制作的唐装单价超万元,在巴黎高定时装周获买手订单。但如何平衡传统元素与现代审美,仍是设计创新的关键命题。

五、未来发展趋势

可持续发展将成为技术突破口。溢达研发的节水染色技术使每米布料耗水量从80升降至18升,碳足迹减少62%。雅戈尔推出混纺面料,其抗菌性能达到AAA级,已应用于高端商务衬衫。但环保工艺导致成本上升30%,市场接受度待验证。

智能化定制是另一方向。威可多推出3D量体系统,通过12个摄像头5秒完成142项体型数据采集,定制周期缩短至7天。报喜鸟与阿里巴巴合作开发AI设计师,能根据地域气候特征自动调整版型参数。这些创新或将重塑高端男装的价值链。

中国高端男装品牌正站在转型升级的关键节点。从代工红利到自主创新,从工艺模仿到文化输出,这些品牌用三十年时间完成了供应链的原始积累。当前亟需突破的,是如何在保持120支棉纱、360度剪裁等技术优势的构建具有东方美学特征的设计体系。未来若能在品牌叙事、可持续时尚、智能定制三大领域形成协同创新,或可诞生真正比肩Loro Piana、Kiton的中国奢侈男装品牌。这既需要企业加大研发投入,更需要行业建立跨界合作生态,将纺织技术优势转化为文化话语权。