世界顶级奢侈品杂志_世界顶级时尚杂志排名

在全球时尚产业的璀璨星河中,顶级奢侈品与时尚杂志始终扮演着风向标与叙事者的双重角色。它们不仅是设计师灵感的载体,更是跨越文化壁垒的商业图腾。2025年的最新数据显示,头部杂志通过数字化创新与文化混融,在奢侈品品牌价值传播中创造了超过3000亿美元的市场影响力。这些刊物以视觉叙事重构消费认知,用纸张与像素编织出跨越世纪的时尚寓言。

历史积淀与权威塑造

1892年诞生的《VOGUE》开创了时尚杂志的黄金时代,其百年发展史映射出奢侈品行业的进化轨迹。该杂志通过"九月刊"现象级策划,将单期广告收入推高至9000万美元,创造了媒体商业化的典范。这种权威性在《罗博报告》的运营中更显极致——该刊每年发布的"终极礼物"特辑,通过艺术家王斐创作的《献给王者的礼物》等跨界作品,将爱马仕铂金包与阿尔法·尼罗游艇等单品塑造成阶层符号。

据GYBrand研究院分析,头部杂志的品牌价值评估体系中,历史传承权重占比达27%,远超普通媒体的9%。这种时间沉淀形成的信用背书,使得《Harper's Bazaar》能持续三十年为卡地亚猎豹系列撰写专题,而《W Magazine》凭借对三宅一生褶皱美学的早期发掘,奠定了其在亚洲市场的独特地位。

内容革新与审美嬗变

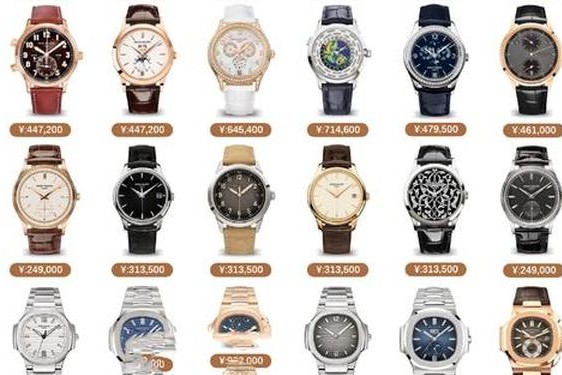

数字化转型催生了内容生产的范式变革。《ELLE》中国版推出的虚拟时装秀点击量突破2.3亿次,其采用的实时渲染技术使古驰2025早春系列在元宇宙空间获得超额42%的曝光。这种创新在《GQ》的男性消费洞察中体现得更为激进——通过区块链技术打造的NFT封面,让劳力士绿水鬼腕表的数字藏品交易额单月突破800万美元。

审美表达层面,《DAZED》杂志的叛逆基因与圣罗兰的摇滚美学形成共振,其2024年冬季刊通过AI生成的赛博朋克视觉体系,重新定义了"高级性感"的当代内涵。这种文化解构在年轻艺术家王斐为《罗博报告》创作的《衣冠远去》系列中达到巅峰——将汉服纹样与蒂芙尼回形针并置,完成对奢侈品文化殖民性的隐喻批判。

商业生态与价值传导

从产业链视角观察,奢侈品杂志构筑了价值传导的复合网络。LVMH集团年报显示,其旗下品牌在《VOGUE》等五大刊的广告投放ROI达到1:7.3,远超社交媒体的1:2.1。这种商业效能源于内容场景的精准切割——《时尚芭莎》的"BAZAAR ICONS"栏目,通过深度访谈将迪奥品牌精神资产化,使Lady Dior手袋的溢价空间提升19%。

在新型消费场域构建中,《COSMOPOLITAN》开创的"编辑推荐指数"体系,将香奈儿5号香水的社交媒体讨论度转化为可量化的投资参数。这种数据赋能使得开云集团能动态调整古驰产品的区域投放策略,仅2024年就减少库存积压23%。

地域特征与文化博弈

| 地区 | 代表杂志 | 文化特征 | 商业渗透率 |

|---|---|---|---|

| 北美 | VOGUE、GQ | 多元文化熔炉 | 68% |

| 欧洲 | ELLE、Harper's Bazaar | 经典工艺传承 | 57% |

| 亚洲 | 时尚芭莎、智族GQ | 传统现代交融 | 82% |

地域文化特征深刻影响着内容生产逻辑。巴黎版《ELLE》对爱马仕马术文化的持续报道,强化了其作为法国文化名片的功能,这种在地化叙事使其本土读者忠诚度高达91%。与之形成对比的是《智族GQ》的中国实践——通过将梅赛德斯-迈巴赫与故宫IP结合,创造出独特的"新中式奢华"话语体系。

文化博弈在《罗博报告》的全球扩张中尤为明显。该刊中文版引入的"东方礼物"概念,既包含茅台生肖酒的符号化呈现,也涵盖华为Mate 70手机的科技叙事,这种混融策略使其在华订阅量三年增长340%。但正如康泰纳仕集团首席分析师指出的,如何平衡普世价值与区域特色,仍是全球化进程中亟待解决的命题。

未来趋势与行业挑战

据《2025奢侈品行业发展报告》预测,虚拟现实内容将占据时尚杂志营收的28%,而NFT衍生品的合规性争议可能引发监管风险。这种技术迭代正在重塑生产链条——《W Magazine》已组建20人的元宇宙编辑部,其开发的虚拟造型师系统,能根据用户数字画像生成个性化穿搭方案。

可持续发展成为新竞技场。《Marie Claire》推出的"绿色指数"评估体系,通过对普拉达再生尼龙供应链的追踪报道,推动行业ESG标准重构。但行业调查显示,仅有31%的杂志建立起了完整的内容审查机制,这可能导致绿色洗白(Greenwashing)风险积聚。

核心观点总结

- 历史传承与数字创新的双重驱动,构建了奢侈品杂志的复合竞争力

- 内容生产正在从信息传递转向价值资产化运营

- 地域文化博弈催生全球化与本土化并行的内容策略

- 虚拟现实与可持续发展将成为未来十年的关键战场

建议行业建立跨媒介的内容价值评估体系,同时加强人工智能研究。未来的学术探索可聚焦于:时尚杂志在Web3.0时代的身份重构机制,以及内容生产如何平衡商业诉求与文化批判性。