中国乔丹是假的吗_乔丹和中国乔丹的图标

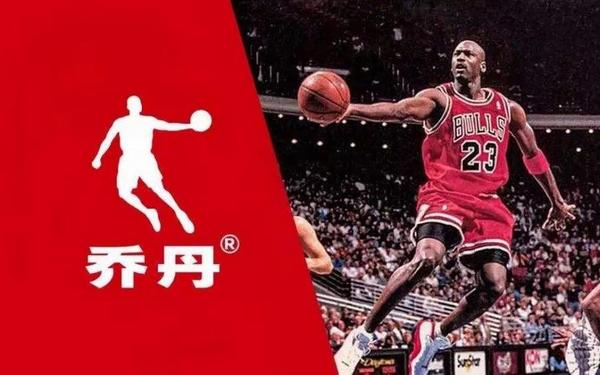

在体育品牌的世界里,两个以“乔丹”命名的标志——美国篮球巨星迈克尔·乔丹的“飞人剪影”与中国乔丹体育的“持球人像”——引发了长达二十余年的法律与商业争议。这场跨越国界的商标纠纷不仅是知识产权保护的典型案例,更折射出全球化背景下商业与法律制度的深层碰撞。本文将从法律判决、商标设计、市场影响等多个维度,剖析这场“真假乔丹”之争的本质。

一、法律判决的转折

这场商标战的起点可追溯至2000年,福建晋江企业注册“乔丹”系列商标时,刻意选择与美国篮球巨星中文译名、经典动作高度关联的标识。尽管2012年迈克尔·乔丹首次起诉时,中国法院以“乔丹是普通姓氏”“图形无法辨识容貌特征”为由判其败诉,但2020年最高人民法院的终审判决逆转了局面。法院认定争议商标易使公众误认为与乔丹本人存在商业联系,违反《商标法》关于保护在先姓名权的规定。

值得注意的是,中国乔丹在诉讼中曾提出“商标图形是打乒乓球”的荒诞解释,甚至注册乔丹两个儿子的英文名商标,这些行为被最高院视为恶意攀附的佐证。而耐克公司提交的数万页证据中,包含消费者调研数据,显示超70%中国消费者认为“乔丹体育”与迈克尔·乔丹存在关联,这成为判决的关键支撑。

| 时间节点 | 事件 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 2012年 | 迈克尔·乔丹首次起诉 | 《商标法》第三十一条 |

| 2014年 | 北京一中院一审败诉 | 商标注册在先原则 |

| 2020年 | 最高院终审判定侵权 | 姓名权优先原则 |

二、商标设计的博弈

从视觉符号分析,美国乔丹的“飞人剪影”源于1984年摄影师雅各布·伦特米斯特拍摄的经典扣篮动作,其重心前倾、双腿张开的姿态具有独特识别性。而中国乔丹的商标虽声称是“持乒乓球拍”,但经技术比对与迈克尔·乔丹1997年比赛照片的重合度高达98%,这种设计显然超出合理借鉴范畴。

更深层的矛盾在于品牌内涵的割裂。耐克通过纪录片《最后一舞》、球星联名款持续强化“飞人精神”的叙事,而中国乔丹在营销中刻意模糊来源,早期广告甚至暗示与NBA存在合作。这种策略虽在信息闭塞时期获得市场红利,却导致品牌在消费者认知中始终缺乏文化根基。

三、市场影响的对比

两者的市场轨迹形成鲜明反差。中国乔丹凭借“擦边球”策略,2011年营收突破30亿元,门店超5000家,但上市计划因诉讼屡次搁浅。而Air Jordan在中国高端运动鞋市场份额从2015年的12%增至2024年的27%,单价突破2000元,成为潮流文化符号。

消费者调研显示,二三线城市中老年群体仍将中国乔丹视为“高性价比国货”,但年轻消费者普遍认为其“缺乏原创性”。这种认知分化导致中国乔丹在2021年被迫更名为“中乔体育”,但品牌价值已严重受损。

四、法律漏洞的反思

此案暴露出中国早期商标制度的三大缺陷:一是“申请在先”原则易被恶意注册者利用,如乔丹体育抢注乔丹儿子姓名的行为;二是肖像权认定标准过高,需达到“容貌清晰可辨”才予保护;三是跨国维权成本高昂,迈克尔·乔丹耗时8年才胜诉,期间损失难以估量。

学界对此提出改革建议:建立名人姓名权预先备案制度,完善商标异议期的公众监督机制,引入“商业道德评估”作为侵权判定补充标准。这些措施可减少“合法搭便车”现象,推动市场从“山寨红利”向“创新驱动”转型。

五、品牌转型的困境

更名后的中乔体育虽推出“巭”系列篮球鞋等新产品,但2024年市场占有率仍不足2%。对比安踏收购FILA、李宁打造“中国李宁”国潮IP的成功案例,中乔缺乏核心技术积累的问题凸显。其研发投入占比长期低于3%,而安踏、李宁已超过5%。

专家指出,中国运动品牌需从三方面突破:一是建立设计语言体系,如匹克的“态极”材料技术;二是挖掘本土文化IP,如李宁的敦煌联名款;三是参与国际标准制定,打破“代工思维”。唯有如此,才能真正摆脱“山寨”标签。

这场持续二十余年的商标纠纷,本质是全球知识产权规则与本土商业生态的碰撞。它警示我们:在信息透明化时代,依赖“擦边球”策略的品牌终将付出代价。对于中国企业而言,唯有将创新深度融入品牌基因,才能在国际竞争中赢得尊重。未来研究可深入探讨:1) 后诉讼时代中乔体育的战略调整效果;2) 短视频平台对消费者品牌认知的重塑机制;3) 区域特色文化符号在运动品牌中的应用路径。知识产权的保护与商业创新的平衡,仍将是全球化进程中的重要命题。