中国国产十大奢侈品牌—中国的奢侈品牌有几个

在全球化浪潮下,奢侈品牌长期被欧洲传统巨头主导,但近年来,中国本土奢侈品牌以独特的文化基因和商业创新逐渐崭露头角。从茅台白酒的东方韵味到海鸥手表的精密工艺,从上海滩的中西合璧到红旗轿车的国车象征,这些品牌不仅承载着中华文明的精髓,更在消费升级与国潮崛起的背景下,探索着一条兼具本土特色与国际视野的发展路径。尽管面临历史积淀不足、国际认知度有限等挑战,中国奢侈品牌的多元化形态已初现轮廓——它们或扎根传统工艺,或拥抱现代设计,或借力资本收购,成为全球奢侈品版图中不可忽视的新兴力量。

一、历史与文化:根基与断裂

中国奢侈品牌的生长土壤与欧洲截然不同。欧洲奢侈品的崛起依托于皇室贵族的需求,如爱马仕为贵族定制马具,香奈儿服务名流社交场景。而中国自清朝灭亡后,传统贵族阶层消失,奢侈品消费一度断层。当代品牌通过挖掘历史文化符号重构身份认同,例如茅台以“国酒”身份延续贡品传统,荣宝斋以300年书画收藏修复技艺连接文人雅士的精神世界。

这种文化再创造面临双重挑战。一方面,消费者对“奢侈”的认知仍被西方定义主导,国际咨询机构贝恩数据显示,2021年中国奢侈品消费中本土品牌占比不足5%;品牌需平衡传统元素与现代审美,如NE·TIGER东北虎将皮草工艺与晚礼服结合,上海滩用旗袍演绎当代极简主义。如何让文化叙事超越符号堆砌,成为品牌价值内核,是本土奢侈化的关键命题。

二、市场认可:数据与争议

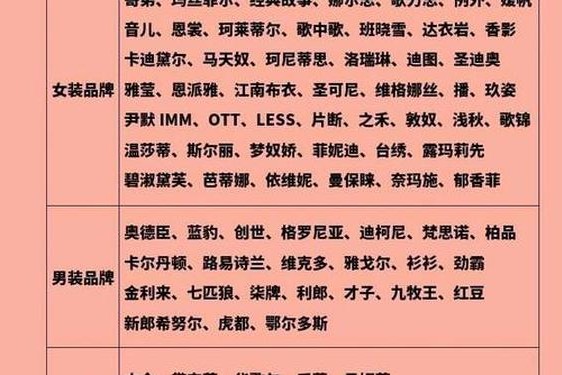

根据多份行业榜单,中国本土奢侈品牌呈现“泛奢侈品化”特征。酒类占据半壁江山(茅台、五粮液、水井坊、张裕解百纳),其次是服饰(东北虎、上海滩、夏姿陈)和珠宝(周大福、老凤祥),汽车(红旗)、手表(海鸥)及艺术品(荣宝斋)构成补充。这种结构与欧洲以皮具、成衣为核心的奢侈品生态形成鲜明对比,折射出中国消费市场的特殊性——酒类社交属性、服饰文化表达与珠宝投资需求共同塑造了本土奢侈品的品类格局。

市场认可度呈现两极分化。茅台2022年营收突破1200亿元,全球市场份额与轩尼诗、人头马抗衡;红旗L5轿车售价超500万元,成为国家级外事礼宾用车。但服装品牌普遍面临认知困境,例如夏姿陈虽登上米兰时装周,消费者仍更倾向选择国际品牌。华丽智库2021年报告指出,仅有30%的奢侈品牌营销活动能有效触达目标客群,本土品牌在VIP体验、数字化交互等方面存在显著差距。

| 品牌 | 领域 | 核心竞争力 | 代表性产品 |

|---|---|---|---|

| 茅台 | 白酒 | 12987古法酿造工艺 | 飞天茅台 |

| 红旗 | 汽车 | 国宾用车制造标准 | 红旗L5 |

| NE·TIGER | 服饰 | 缂丝与皮草工艺融合 | 华服系列 |

| 海鸥 | 手表 | 自主机芯技术 | 陀飞轮系列 |

三、国际化挑战:收购与晋级

部分品牌通过资本运作实现“曲线救国”。复星集团收购LANVIN,山东如意控股SMCP集团,试图将国际品牌资源反向输入本土。但这种模式争议颇多:2022年SMCP市值缩水60%,暴露出管理整合难题。另一路径是培育本土高端品牌晋级,例如GIADA对标意大利极简主义,但2021年其客单价仅为国际品牌的1/3,显示溢价能力不足。

文化输出成为破局关键。爱马仕在中国推出“上下”品牌,用竹丝镶嵌工艺打造茶具;LV与故宫合作推出文房四宝系列。这种“以西释中”的策略提示本土品牌:需将工艺叙事转化为普世价值。例如荣宝斋书画修复技艺可对接全球艺术品收藏市场,张裕解百纳可通过葡萄酒庄园旅游深化体验经济。

四、未来图景:分化与融合

消费代际更迭催生新机遇。Z世代对“国潮”的认同度达74%(麦肯锡2023数据),推动品牌创新表达方式。例如茅台推出冰淇淋跨界单品,周大福用古法工艺设计赛博朋克风格黄金。但需警惕符号化陷阱——敦煌联名款泛滥导致IP价值稀释,证明单纯的文化粘贴难以建立持久忠诚度。

技术变革重构奢侈内涵。海鸥手表搭载北斗卫星授时模块,红旗研发氢燃料电池超跑,这些科技赋能的产品正在重新定义“奢侈”。第一太平戴维斯预测,到2030年,智能穿戴、环保材料、定制化服务将占据中国奢侈品增量的40%。品牌需在传统工艺与未来科技之间找到平衡点,例如用区块链技术追溯荣宝斋书画的收藏链条,或通过元宇宙展示NE·TIGER高定服饰的虚拟穿戴效果。

中国本土奢侈品牌的崛起,本质上是文明自信与经济实力交织的产物。从现状看,酒类与珠宝已建立一定国际认知,服饰与汽车仍需突破设计叙事瓶颈;从路径看,收购成熟品牌与培育本土高端线将长期并存;从趋势看,科技赋能与文化深挖将成为价值跃升的双引擎。建议未来研究可重点关注两方面:一是建立符合中国语境的奢侈品评价体系,跳脱西方中心主义框架;二是探索中小型手工艺品牌的集群化升级模式,例如通过非遗工坊联盟实现资源整合。唯有将文化基因转化为可持续的商业生命力,才能真正实现从“中国制造”到“中国奢侈”的跨越。