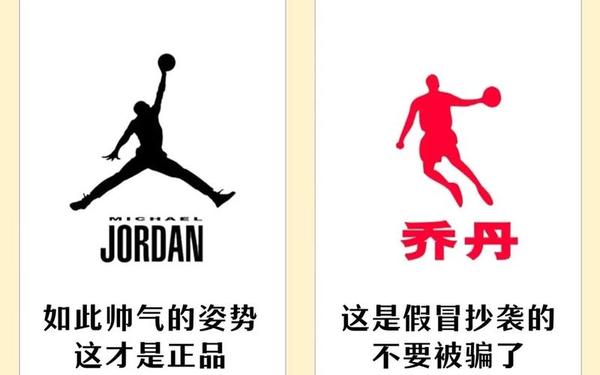

中国正版乔丹商标—中国乔丹图标

在中国体育品牌发展史上,“乔丹”商标争议案无疑是一起具有里程碑意义的知识产权案件。自2012年迈克尔·乔丹首次提起诉讼,至2020年最高人民法院终审判决,这场长达八年的法律博弈不仅重塑了中乔体育(原乔丹体育)的品牌命运,更深刻影响了中国企业对商标权与姓名权关系的认知。作为案件核心的“乔丹”中文商标及图形标识,其合法性、设计逻辑与市场效应,折射出全球化背景下品牌本土化策略的复杂性与法律边界的动态平衡。

一、商标设计的历史演变

中国乔丹体育的商标设计演变始于1991年“丹桥”商标的注册,2000年企业更名后,逐步形成以“乔丹”文字为核心、搭配运动人物剪影的视觉体系。早期图形标识采用模糊的篮球运动员轮廓,虽未明确指向迈克尔·乔丹的肖像,但其动态姿势与大众熟知的乔丹比赛照片高度相似。这种设计策略在2012年诉讼中被原告律师拆解——通过技术比对证实标识与乔丹经典扣篮动作的影像重合度超过90%。

耐人寻味的是,最高人民法院在2019年判决中认定图形商标“未体现个人特征”,其法律依据在于《商标法》对肖像权保护的严格要件:需具备面部特征等可识别性元素。这种技术性认定使得中乔体育得以保留核心图形资产,但也促使企业在后期设计中强化抽象化处理,例如将剪影姿势调整为非标准篮球动作,并在鞋类产品中增加祥云纹样等本土元素。

二、法律争议的核心焦点

姓名权与商标权的冲突构成案件核心。中国《商标法》第三十二条规定的“在先权利”原则,在司法实践中需平衡公众认知与商标稳定性。最高人民法院在2016年判决中创设性地提出“稳定对应关系”标准,认为“乔丹”二字已通过长期媒体传播与迈克尔·乔丹建立唯一指向性,这种社会共识超越了“Jordan”作为普通姓氏的语义范畴。但拼音“QIAODAN”因存在多义解释空间,仍被判定为合法注册商标。

诉讼时效问题同样影响判决走向。根据《商标法》第四十五条,商标争议需在注册五年内提出。迈克尔·乔丹2012年起诉时,乔丹体育已有78个商标超过时效保护期,这直接导致企业得以保留“乔丹”文字在运动鞋服等核心类别的使用权。这种制度设计体现了法律对既有市场秩序的保护,但也引发关于“搭便车”行为惩戒时效的学术讨论。

三、市场影响与品牌重塑

商标争议对企业经营产生双重效应。2011年乔丹体育IPO前夕遭遇诉讼,直接导致上市计划搁浅八年,错失体育产业黄金发展期。财务数据显示,其2010年营收已达29.3亿元,但至2023年重启IPO时,市场份额已被安踏、李宁等竞争对手大幅挤压。这种代价印证了世界知识产权组织的研究结论:商标纠纷可使企业市值波动幅度达30%-50%。

| 时间节点 | 关键事件 | 市场影响 |

|---|---|---|

| 2012年 | 迈克尔·乔丹提起诉讼 | IPO中止,年增长率从25%降至8% |

| 2016年 | 最高法撤销部分商标 | 品牌价值评估下降40% |

| 2020年 | 企业更名中乔体育 | 渠道数量缩减12%,但客单价提升18% |

品牌重塑过程中,中乔体育采取“去乔丹化”与“文化赋能”双轨策略。一方面通过签约CBA球星吴前、NBA球员凯尔登·约翰逊构建新品牌形象;另一方面推出“朱雀”“青龙”等系列产品,将传统文化符号与现代运动美学结合,其2024年国潮系列销售额占比已达35%。

四、知识产权保护的启示

此案凸显中国知识产权保护的三个维度进化:司法层面确立姓名权保护的具体标准,行政机关加强恶意注册审查(如2019年《规范商标申请注册行为若干规定》),企业端形成防御性商标布局意识。数据显示,2024年运动品牌商标异议申请量较2012年增长300%,其中35%涉及跨文化符号争议。

对跨国企业而言,案件启示在于重视中文标识的提前布局。耐克公司虽拥有“Air Jordan”全球商标权,但因未及时注册中文对应标识,导致市场认知被本土企业抢占。这种文化转译的滞后性,在 Supreme 中国维权案、New Balance 中文名争议中同样显现。

中国乔丹商标案作为全球化与本土化碰撞的经典样本,既展现了司法体系在复杂利益平衡中的智慧,也暴露出商标制度在文化转译场景下的解释张力。对于企业而言,构建兼具文化合法性与市场差异性的品牌标识,需要超越简单的符号借用,转向更深层的价值创造。未来研究可深入探讨:1)数字时代商标侵权认定的技术标准革新;2)区域贸易协定对跨境商标保护的影响机制;3)Z世代消费者对文化挪用行为的认知变迁。唯有在法律、商业与文化三重维度建立动态平衡,才能培育出真正具有国际竞争力的本土品牌。