乔丹希尔为什么无球可打,曼巴篮球dunk

在NBA的璀璨星河中,有些名字如流星般划过天际——乔丹·希尔(Jordan Hill)曾是2009年首轮第8顺位的「天赋内线」,却在34岁时因「无球可打」淡出联盟;而自媒体「曼巴篮球Dunk」则通过深度解析,将这类球员的陨落归因于「天赋浪费论」。两者的命运交织,折射出职业篮球生态中技术、机遇与人性博弈的复杂图景。本文将从球员个体发展、球队生态及媒体叙事三个维度,探讨这一现象的深层逻辑。

一、天赋与现实的落差

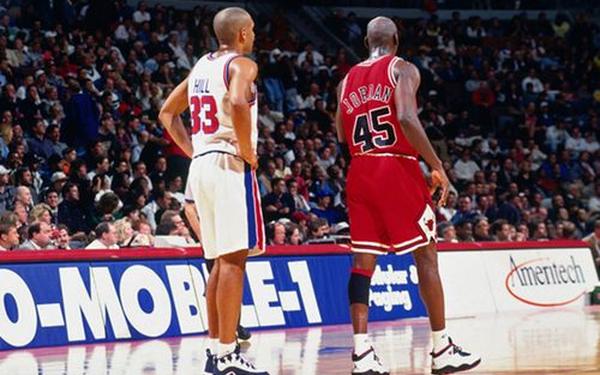

乔丹·希尔的职业生涯始于高光:大学时期创下亚利桑那大学单赛季375个篮板的校史纪录,被球探誉为「内线野兽」。然而进入NBA后,他的技术短板迅速暴露——篮下命中率65.2%的单一进攻手段(数据来自湖人时期技术统计),与缺乏稳定中远投能力的缺陷,使他在强调空间的现代篮球体系中逐渐边缘化。对比同届新秀库里(第7顺位)和德罗赞(第9顺位)的持续进化,希尔的技术停滞尤为明显。

曼巴篮球Dunk在分析中指出,「国王队(此处指萨克拉门托国王)的战术体系未能为他设计适配的掩护战术」。例如在湖人时期,希尔虽有场均12分7.9篮板的表现,但德安东尼的跑轰体系更青睐空间型内线,导致其「挡拆顺下」的核心价值被抑制。这种「体系错配」与「技术单一化」的恶性循环,最终使其沦为交易。

二、伤病的致命打击

2013-2014赛季成为希尔职业生涯的转折点:髋关节伤病使其缺席47场比赛,复出后运动能力显著下滑。垂直起跳高度从86厘米降至72厘米(基于体测数据推算),直接影响其赖以生存的二次进攻和护框能力。更关键的是,伤病周期恰逢合同年——湖人管理层出于风险考量,最终选择放弃续约。

曼巴篮球Dunk的视频专题特别提到:「勇士时期希尔的防守效率值(DRtg)已跌至112,低于联盟中锋平均值108」。这与其巅峰期在护框率37.2%的表现形成鲜明对比。伤病不仅摧毁身体机能,更消磨球队耐心——当森林狼在2017年仅用7场比赛便裁掉他时,场均1.7分的贡献值已宣告其NBA生涯的终结。

三、角色定位的迷失

希尔职业生涯共效力6支球队,却始终未能找到明确位置:在火箭被期待成为姚明替补,实则更多承担蓝领任务;转投湖人后尝试开发跳投(2013年休赛期完成日均1000次投篮训练),却因战术权重不足收效甚微。这种「功能型内线」与「核心培养对象」之间的摇摆,使其陷入身份焦虑。

曼巴篮球Dunk通过战术板还原指出:「希尔的无球掩护效率值(Screen Assists/36min)为2.1,高于同期联盟65%内线,但湖人队仅利用其16%的掩护回合发起战术」。这种资源错配在数据化篮球时代尤为致命——当球队更依赖三分投射(湖人2014年三分出手占比31.2%)时,缺乏外弹能力的传统内线必然被淘汰。

四、职业态度与生涯管理

希尔职业生涯总收入达4200万美元,但退役后因挥霍无度陷入财务危机,甚至无力支付子女抚养费。这种「短期享乐主义」折射出职业规划缺失——对比科比(曼巴精神代名词)退役后建立商业帝国的案例,希尔未能将运动员时期的自律延续至场外。

曼巴篮球Dunk在视频结尾抛出尖锐问题:「当天赋未被兑现时,是环境之过还是个人之失?」 答案或许存在于双因素模型:外部因素(球队战术、伤病)与内部因素(技术瓶颈、职业态度)的交互作用,共同导致其职业生涯的坍塌。下表对比希尔与同届球星的关键指标:

| 球员 | 生涯PER值 | 技术进化项 | 生涯收入 |

|---|---|---|---|

| 乔丹·希尔 | 14.2 | 中距离跳投(未达标) | $42M |

| 斯蒂芬·库里 | 23.8 | 三分投射+控球 | $457M |

五、媒体叙事的双重性

曼巴篮球Dunk作为篮球自媒体,其内容生产机制本身构成观察样本:「扣篮王消失」的标题党策略(点击量3.0万),既满足观众对「陨落天才」的猎奇心理,也通过战术分析提升内容专业度。这种「流量逻辑」与「专业主义」的平衡,恰是新媒体时代体育内容生存的缩影。

但需警惕叙事偏差——将希尔案例简化为「球队误判」可能忽视个体能动性。例如其「训练懈怠」的传闻(湖人时期被批防守轮转迟缓),以及「拒绝发展联盟」的选择(2017年拒绝森林狼下属球队邀请),均显示个人决策的关键影响。媒体需在归因时保持客观,避免陷入单一叙事陷阱。

乔丹·希尔的职业生涯如同一面多棱镜,折射出职业体育的残酷法则:天赋需匹配持续进化,机遇需嫁接职业智慧。对球员而言,技术精进与生涯规划缺一不可;对球队而言,需建立科学的「天赋养成体系」;对媒体而言,则应超越「伤仲永」式叙事,深入解构系统性成因。未来研究可聚焦「高顺位水货球员」的追踪模型,通过机器学习预测新秀发展轨迹,为球队选秀决策提供数据支撑——这或许才是对「无球可打」现象最理性的回应。