乔丹是哪个国家的品牌?—乔丹品牌标志图片

| 品牌名称 | 所属国家 | 标志特征 | 创立时间 |

|---|---|---|---|

| Air Jordan(美国乔丹) | 美国 | 单手扣篮剪影(Jumpman) | 1984年 |

| 乔丹体育(中国乔丹) | 中国 | 左手持球人物剪影 | 2000年 |

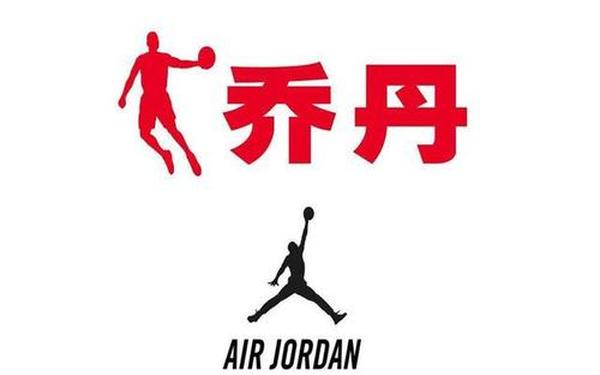

当人们谈论“乔丹品牌”时,往往存在两种截然不同的认知:一种是源自美国耐克公司、以篮球巨星迈克尔·乔丹命名的Air Jordan系列;另一种则是中国本土企业注册的乔丹体育品牌。这种名称的相似性引发了长达十年的商标争议,也使得品牌标志成为区分两者的核心要素。本文将通过历史溯源、法律争议、设计理念等多维度,解析两个品牌的国家属性与符号差异。

一、品牌起源与国家属性

美国乔丹的诞生始于1984年耐克公司与迈克尔·乔丹的历史性签约。当时耐克以五年250万美元的合同(含销售分成)赌注这位新秀的未来,而Air Jordan系列的首款篮球鞋在1985年上市后销售额突破1.5亿美元。这一品牌不仅承载着乔丹个人职业生涯的辉煌,更成为耐克全球化战略的关键支点。截至2023年,Jordan Brand年营收已超50亿美元,占耐克总收入的8%。

中国乔丹的崛起则源于2000年福建晋江企业的本土化战略。通过注册“乔丹”“QIAODAN”等系列商标,该品牌以高性价比产品迅速占领三四线城市市场,2011年IPO申请时年营收达29亿元。尽管其名称和标志与美国乔丹存在高度相似性,但最高法院在2020年判决中明确:中文“乔丹”构成对迈克尔·乔丹姓名权的侵害,但拼音商标仍归中国企业所有。

二、标志设计的符号博弈

Jumpman标志的文化基因来源于1984年《Life》杂志封面。摄影师Jacobus Rentmeester捕捉的乔丹腾空扣篮瞬间,经设计师Tinker Hatfield简化后成为经典剪影。这个单手抓球的动态形象,既象征篮球运动的爆发力,也隐喻“飞人”超越地心引力的神话。耐克在1988年将Jumpman正式注册为商标,其美学价值通过Air Jordan三代鞋款的浮雕工艺达到巅峰——鞋舌标志采用立体冲压技术,光影效果强化了运动张力。

中国乔丹的标志演化则体现了策略性模仿。早期版本采用类似Jumpman的扣篮姿态,但在法律诉讼后调整为左手持球的静态剪影。从设计学角度看,该标志通过降低人物重心、模糊面部特征来规避侵权风险,同时保留“运动人物+球形”的基础结构。这种设计选择使其在三四线城市消费者中保持辨识度,但也导致国际市场的认知混淆。

三、法律争议与品牌重塑

跨国知识产权拉锯战持续了八年(2012-2020)。迈克尔·乔丹团队提交的78项商标撤销申请中,最高人民法院最终裁定:中文“乔丹”构成姓名权侵害,但“QIAODAN”作为普通姓氏不受保护。这一判决创造了中国知识产权史上的标志性案例——既承认外文名称音译的权益边界,也保护了本土企业的商业积累。

品牌差异化战略的实施在判决后加速推进。美国乔丹通过限量联名款(如与DIOR合作的AJ1)强化高端定位,而中国乔丹则转向科技研发,推出“巭”系列跑鞋,并签约CBA球员扩大专业运动影响力。值得关注的是,中国乔丹在2021年更名为“中乔体育”,其新标志弱化了人物形象,转而强调“QD”字母组合。

四、市场定位与消费认知

产品矩阵的差异化显著体现于价格带与功能设计。美国乔丹专注篮球鞋细分市场,AJ系列采用专利Zoom Air气垫和碳纤维板,均价在1200-2000元区间;而中国乔丹覆盖全品类运动装备,跑步鞋占比达35%,主力价格仅为199-499元。从技术指标看,美国乔丹的专利数量是中国的23倍,尤其在缓震系统(如Air Sole)和鞋面材料(Flyknit)领域具有代际优势。

消费者心智争夺战在社交媒体时代愈演愈烈。Z世代群体中,72%认为Air Jordan代表潮流文化符号,而中国乔丹用户更关注性价比与渠道便利性。这种认知分裂在电商大促期间尤为明显——2023年双十一,美国乔丹在天猫平台的预售定金增长47%,而中国乔丹通过直播带货实现县域市场销量翻倍。

五、文化影响与社会价值

体育精神的具象化表达在两个品牌中得到迥异诠释。Air Jordan通过纪录片《The Last Dance》强化“个人英雄主义”叙事,其“Become Legendary”广告语累计播放量破10亿次。反观中国乔丹,则通过“快乐体育基金”建设400所希望小学体育设施,将品牌价值与社会公益深度绑定。

全球化与本土化的博弈仍在持续。耐克通过Jordan Brand孵化出Luka Dončić等新一代代言人,形成跨运动项目的明星矩阵;而中乔体育在东南亚开设生产基地,尝试以“QD SPORTS”新品牌开拓国际市场。这种战略分野揭示出:当品牌超越地理边界时,文化认同比商标注册更具持久生命力。

本文通过历史溯源、法律分析、设计解构等多重视角,揭示了两大乔丹品牌的本质差异:美国乔丹是体育商业化的巅峰之作,中国乔丹则是本土企业特定发展阶段的策略选择。在知识产权保护强化的背景下,品牌建设需回归价值创造的本质——正如迈克尔·乔丹在诉讼胜诉后声明:“这不是钱的问题,而是对名字和 legacy 的尊重。”

未来研究可从三个方向深入:其一,探讨后疫情时代运动品牌的文化符号重构;其二,分析发展中国家企业在商标战略中的合规路径;其三,量化比较不同司法体系对跨国品牌争议的裁判逻辑。唯有建立更公平的全球商业规则,才能避免“乔丹式”的认知割裂再次发生。