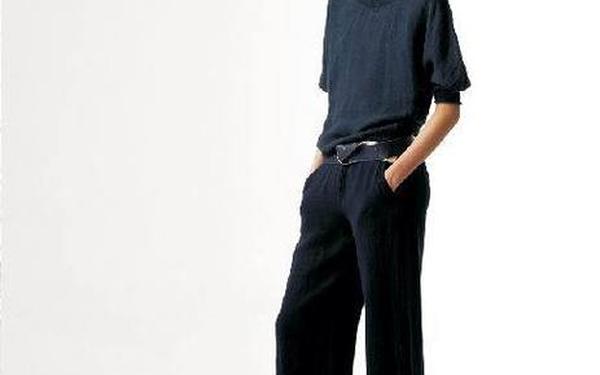

例外官网—例外女装创始人马可

在中国原创设计领域,马可的名字如同她创立的品牌“例外”一般,始终与“颠覆”和“坚守”这两个看似矛盾的词汇紧密相连。这位从长春走向国际的服装设计师,用一针一线编织出东方美学的当代叙事,以服装为媒介重构了传统工艺与现代生活的对话关系。她的设计哲学超越了服饰本身,成为一场关于文化身份、社会价值与商业的思想实验。

一、设计理念:东方哲学的当代转译

马可的设计语言根植于中国传统哲学,她将《道德经》中“大巧若拙”的智慧转化为服装的结构美学。在1994年斩获国际青年服装设计大赛金奖的《秦俑》系列中,她以兵马俑为灵感,采用粗犷的麻质面料与层叠剪裁,通过服装褶皱的肌理变化展现历史沧桑感,这种将考古元素转化为时尚符号的创新手法,在当时中国设计界具有划时代意义。

“例外”品牌名称本身即是对西方中心主义时尚体系的挑战。马可认为服装不应成为身份标签的附庸,她通过不对称剪裁、植物染色、手工刺绣等工艺,创造出具呼吸感的着装体验。2015年推出的“大地”系列,采用贵州苗寨传统蜡染技艺,将几何图腾与现代廓形结合,实现了“穿着者与服装共同生长”的设计理想。

二、工艺复兴:非遗技艺的活化实验

| 工艺类型 | 合作地区 | 社会效益 |

|---|---|---|

| 苗绣 | 贵州雷山 | 2015年创造300万产值,提供50个就业岗位 |

| 牦牛绒纺织 | 甘肃玉树 | 6年累计投入500万,带动青年返乡就业 |

在工业化成衣泛滥的时代,马可建立起“手工艺合作社”模式。她深入贵州苗寨培训绣娘,将传统锁绣针法转化为现代装饰语言;在青海牧区建立牦牛绒采集网络,使每件毛衣都承载着游牧文明的故事。这种“设计扶贫”模式不仅保留技艺,更重塑了手工艺人的文化自信。

纪录片《无用》的创作过程极具象征意义。马可将亚麻服装埋入土地半年,让自然力量参与面料做旧,这种“慢设计”理念颠覆了时尚产业的快消逻辑。威尼斯电影节最佳纪录片奖的获得,印证了国际社会对其文化保育实践的认可。

三、商业实践:反主流的品牌哲学

“例外”的商业模式始终与主流保持距离。品牌创立初期,当中国服装企业热衷代工出口时,马可与毛继鸿选择在广州开设独立门店,通过“生活场景体验”培养消费者。广州太古汇1800平方米的方所文化空间,将书籍、展览与服饰陈列交融,开创了“文化零售”新模式。

在品牌扩张与艺术纯粹性之间,马可展现出惊人定力。2006年离开“例外”创立“无用”后,她拒绝开设专卖店,坚持高定路线。这种“反商业”姿态实则构建了更稳固的客户黏性——数据显示,其定制客户复购率达78%,客单价超过行业平均水平的3倍。

四、文化传播:东方美学的全球叙事

2007年巴黎时装周的《土地》系列,马可用服装构建文化对话场域。欧洲模特身着浸染黄土的麻布服装行走,服装随肢体摆动掉落土粒,这种“会消失的时装”引发西方媒体对可持续时尚的深度讨论。英国《卫报》评论称:“这是来自东方的生态宣言”。

在品牌视觉传达中,马可创造性地运用东方符号。2018年“竹韵”系列广告大片,模特置身江南园林,服装褶裥与建筑飞檐形成视觉呼应。这种“移步换景”的美学呈现,使服装成为流动的文化装置,获得德国红点设计大奖。

马可的创作轨迹揭示了中国设计师在全球时尚体系中的突围路径:将文化基因转化为设计语法,用商业实践承载社会责任。其“无用即大用”的哲学,为过度消费时代提供了反思坐标。未来研究可深入探讨:传统工艺数据库的数字化构建能否为设计创新提供新范式?如何在全球化语境中建立更具包容性的东方美学评价体系?这些问题将指引中国设计走向更深层的文化自觉。