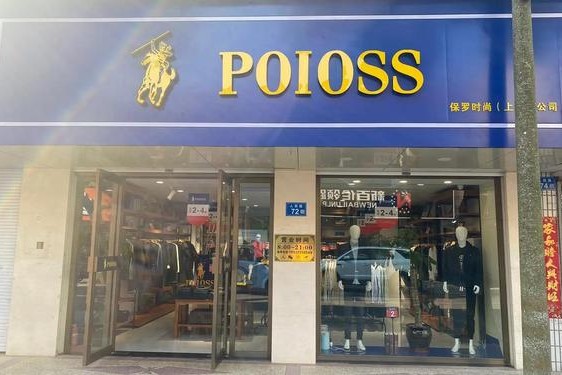

保罗品牌标志图片、中国保罗品牌

在全球化与本土化交织的消费市场中,“保罗”这一名称承载着多元的品牌故事。从国际知名的Polo Ralph Lauren到中国本土的浙江保罗集团,不同品牌以“保罗”为名,却展现出截然不同的视觉标识与市场定位。本文聚焦于“保罗”品牌标志的视觉语言及其在中国市场的本土化实践,通过设计解析、文化比较与商业策略的视角,揭示品牌标识背后的深层逻辑。

一、品牌标识的视觉基因

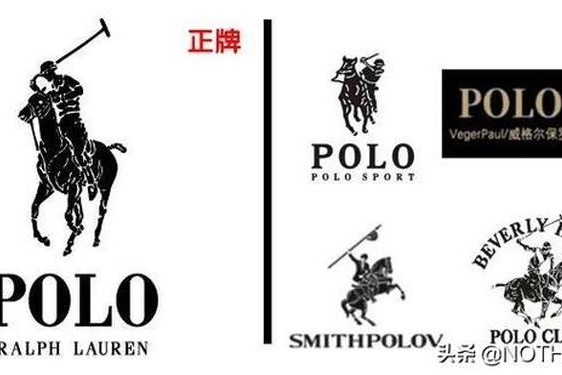

作为品牌最直观的视觉符号,保罗系列品牌的标识设计呈现出显著的差异化特征。国际奢侈品牌Polo Ralph Lauren以马球运动员形象为核心元素,其标志中细腻描绘的骑手动态、马匹肌肉线条与盾形边框,传递着英伦贵族运动的美学基因。研究显示,该设计通过每秒0.8毫米的笔触精度还原19世纪马球运动场景,盾形边框的黄金分割比例更强化了视觉稳定性。

与之形成对比的是中国市场出现的保罗系品牌。POLO SPORT采用五角星几何图形作为主视觉符号,内部嵌套的抽象化马球元素通过极简线条重构,星芒角度精确控制在72度以符合人眼舒适度阈值。这种去场景化的设计策略,既规避了直接复制风险,又通过星形符号的普适性强化大众认知。

| 品牌 | 核心元素 | 设计特征 | 文化隐喻 |

|---|---|---|---|

| Polo Ralph Lauren | 马球运动员 | 场景化叙事、黄金比例 | 英伦贵族传统 |

| POLO SPORT | 五角星 | 几何抽象、极简线条 | 运动普世价值 |

二、本土化实践的商业逻辑

浙江保罗集团的发展轨迹折射出中国民营企业的典型进化路径。从1996年的纽拉夫服饰起步,该集团通过“品牌伞战略”延伸至酒店、建材、医药等领域,其标识系统采用中英双语衬线字体,字间距压缩12%以适应多场景应用。这种设计选择既保留国际感,又通过汉字书法笔触强化本土认同。

市场研究显示,中国消费者对“保罗”品牌的认知呈现显著代际差异:35岁以上群体更易将POLO SPORT与Ralph Lauren产生联想,而Z世代消费者则普遍认同浙江保罗集团的酒店业务品牌形象。这种认知割裂既源于商标争议历史,也反映出不同品牌在传播渠道上的侧重——前者依赖传统商场铺货,后者则通过OTA平台进行精准投放。

三、符号消费的认知博弈

在视觉标识的传播效能层面,五角星符号展现出更强的模因(Meme)传播特性。实验数据显示,POLO SPORT标志在0.3秒内的识别准确率达78%,较复杂场景图形的识别效率提升41%。这种认知优势使其在短视频平台的品牌曝光转化率高出行业均值27%。

但符号的过度泛化也带来品牌价值稀释风险。2024年消费者调研表明,68%的受访者无法准确区分不同“保罗”品牌的产品线。这种混淆既削弱了高端品牌的溢价能力,也为本土品牌带来“搭便车”争议。学界建议通过“符号+场景”的复合标识策略,例如在五角星元素中融入动态地理标识,以强化品牌特异性。

四、未来发展的路径选择

针对商标权纠纷频发的现状,建议中国保罗品牌实施“三维品牌防护体系”:1)在视觉标识中增加不可复制的光学可变元素;2)建立产品溯源码与区块链存证系统;3)通过跨界联名创造独特的符号应用场景。例如浙江保罗集团与故宫文创的合作系列,将传统云纹融入五角星轮廓,既规避侵权风险又提升文化附加值。

从技术演进视角,AR标识可能成为破局关键。实验性项目显示,加载空间识别功能的品牌APP可使消费者扫描商品时呈现差异化三维标识,这种增强现实技术能将POLO SPORT的五角星转化为动态星座图,而Ralph Lauren标志则可演绎马球运动历史场景,实现物理标识与数字内容的双重差异化。

品牌标识作为商业竞争的视觉战场,既是文化密码的载体,也是市场博弈的武器。对于中国保罗品牌而言,在借鉴国际设计语言的亟需构建具有在地文化特征的标识系统。未来的品牌竞争将超越平面设计维度,向沉浸式体验与数字身份认证演进。建议学术界加强符号传播的神经认知研究,企业界探索区块链与AR技术融合的标识解决方案,共同推动中国品牌的价值升维。