卡宾是哪个国家的(卡宾和马克华菲哪个好)

在当代中国男装市场中,卡宾(Cabbeen)与马克华菲(Mark Fairwhale)犹如两颗风格迥异的双子星,折射出本土时尚产业发展的多元路径。这两个被误认为"洋品牌"的中国原创设计品牌,通过不同维度的市场探索,构建了各自的商业版图。本文将从品牌基因、设计哲学、产品矩阵等维度展开深度剖析,揭示这两个国货之光的内在逻辑与差异化竞争策略。

一、品牌溯源:中国基因的国际化叙事

卡宾诞生于1997年的香港,由石狮籍设计师杨紫明创立。这个以""命名的品牌,从创立之初就带有强烈的文化隐喻——既暗含对西方时尚体系的解构野心,又彰显闽商敢闯敢拼的创业精神。尽管早期通过香港辐射东南亚市场,但其设计工作室始终扎根广州,生产基地回归福建石狮,形成"前店后厂"的完整产业链。

马克华菲则依托七匹狼集团的产业基础,以"伪洋牌"策略打开市场。通过注册海外商标、聘请外籍模特、营造欧式门店氛围等手段,成功塑造国际化形象。这种"出口转内销"的运营模式,折射出中国服装业特定发展阶段的集体焦虑与破局智慧。

二、设计哲学:颠覆传统与融合创新

| 维度 | 卡宾 | 马克华菲 |

|---|---|---|

| 核心理念 | "颠覆流行"的先锋实验 | 都市休闲的实用主义 |

| 文化融合 | 航天元素×街头文化 | 欧美廓形×东方剪裁 |

| 典型设计 | 解构主义西装、太空棉卫衣 | 改良版工装夹克、休闲衬衫 |

卡宾的设计团队以"未来实验室"为概念,将航天服结构、赛博朋克美学融入男装设计。2020春夏系列通过与航天文化的深度绑定,创造性地将反光条、立体口袋等功能性元素转化为时尚符号。这种"硬核科技感"的设计语言,契合Z世代对机能风的追捧。

马克华菲则采取"温和改良"策略,在经典款式中注入微创新。其热销的针织POLO衫采用竹纤维混纺面料,在保持传统版型的同时提升透气性;工装裤系列通过立体剪裁优化亚洲男性身材比例,这种"润物细无声"的改良策略,赢得保守消费群体的青睐。

三、产品矩阵:从单品突破到生态构建

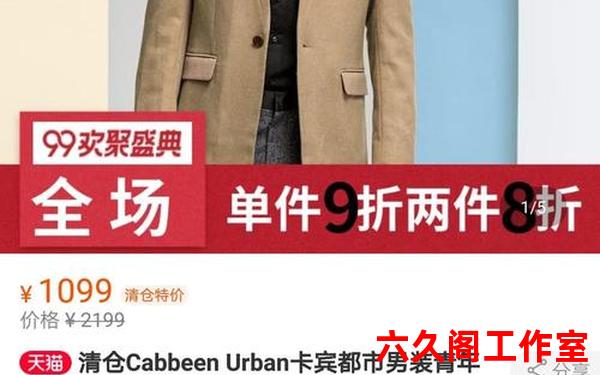

卡宾构建了多品牌矩阵:主品牌Cabbeen锁定25-35岁潮流先锋;凌晨两点(2AM)瞄准街头文化爱好者;CABBEEN URBAN专攻轻商务市场。这种"金字塔式"产品布局,既保持设计调性统一,又实现消费场景全覆盖。其武汉旗舰店三层空间分别对应不同子品牌,通过航天装置艺术串联,形成沉浸式体验场景。

马克华菲采取"大单品战略",聚焦衬衫、针织衫等基础品类。通过高频次上新(年均12个系列)和快速供应链响应(15天补货周期),建立快时尚运作模式。但过度依赖爆款导致设计同质化,2015年后频繁被消费者诟病"设计用力过猛"。

四、市场策略:圈层深耕与全域渗透

卡宾通过"设计师IP化"塑造品牌势能。杨紫明以"卡宾先生"人设活跃于时装周、直播带货等场景,2020年火箭发射观礼服装的设计使其成功破圈。这种"文化事件营销"策略,帮助品牌在社交媒体获得4.1亿级曝光,微信粉丝转化率达18.7%。

马克华菲则侧重线下渠道精耕,通过"千店计划"布局三四线城市。其门店采用模块化陈列系统,可根据商圈特性快速调整SKU组合。但过度扩张导致单店坪效从2018年的1.2万元/㎡降至2024年的0.8万元/㎡,反映渠道策略的边际效益递减。

五、消费洞察:代际更迭中的选择逻辑

对95后消费者调研显示:卡宾购买者中68%关注联名限量款,愿为设计溢价支付30%以上;马克华菲消费者中52%更看重基础款性价比。这种分化折射出中国男装市场的分层趋势——既要满足"圈层认同"的情感需求,也要解决"日常穿着"的功能诉求。

在产品质量维度,第三方检测数据显示:卡宾外套类产品色牢度达4-5级,优于行业标准;马克华菲针织品起球率控制在3%以内,体现供应链优势。这种"长板效应"的差异化竞争,避免陷入同质化价格战。

卡宾与马克华菲的发展轨迹,映射出中国服装产业从代工出口到自主创新的转型之路。前者通过文化赋能的品牌升维,后者依托供应链效率的规模扩张,共同构成国货崛起的双引擎。建议消费者根据场景需求选择:追求设计先锋性与文化认同感可选卡宾;注重日常实用性与性价比可考虑马克华菲。

未来研究可深入探讨:1)本土设计师品牌如何平衡艺术表达与商业回报;2)快时尚模式下产品质量的可持续性解决方案;3)Z世代审美变迁对产品研发的反向影响。这些课题的突破,将推动中国服装产业完成从"制造"到"智造"的质变飞跃。