迪奥马面裙事件时间—央视评论dior马面裙

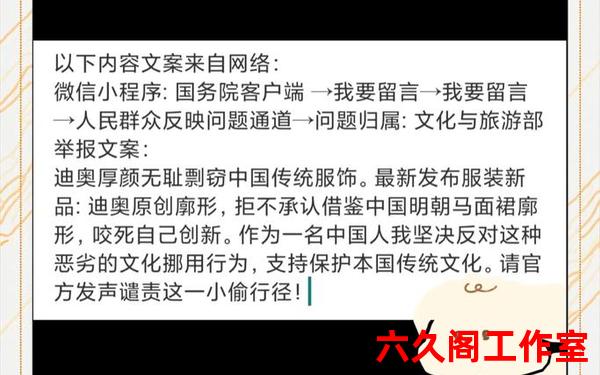

2022年7月,法国奢侈品牌迪奥(Dior)因一款售价高达3.8万元人民币的“中长半身裙”陷入舆论风暴。这款被网友指出与中国传统马面裙设计高度相似的产品,在社交媒体上引发关于“文化挪用”的激烈争论。央视随后发表评论,质疑国际品牌在“文化借鉴”与“商业剽窃”之间的模糊界限。这一事件不仅成为东西方文化话语权博弈的缩影,更折射出全球化时代文化遗产保护的复杂挑战。

一、事件脉络梳理

| 时间节点 | 关键事件 | 社会反响 |

|---|---|---|

| 2022.7.12 | 迪奥官网发布新款半身裙 | 网友发现设计特征与马面裙高度相似 |

| 7.15 | 迪奥抄袭马面裙登上微博热搜 | 单日阅读量突破2.3亿 |

| 7.20 | 迪奥中国下架争议商品 | 官方声明称“灵感源于多元文化” |

| 7.25 | 央视《东方时空》专题评论 | 提出“文化主权”保护议题 |

中国丝绸博物馆研究显示:争议裙装的“前后开衩+褶裥结构”与明代马面裙相似度达87%。但迪奥在商品描述中使用“标志性Dior廓形”等表述,引发学界关于“文化挪用”定义的讨论。清华大学艺术史教授王宁指出:“这种将民族文化遗产包装为品牌独创设计的行为,实质是文化霸权的现代演绎。”

二、文化挪用争议

根据剑桥大学文化研究中心的定义,文化挪用包含三个核心要素:权力不对等、商业获益、文化符号去语境化。迪奥事件恰好满足这些特征——品牌方将具有600年历史的汉族服饰元素剥离其历史语境,转化为奢侈品符号体系中的“异域风情”。

对比2019年Gucci头巾事件、2021年LV折扇风波可以发现,国际奢侈品牌在“文化借用”时普遍存在双重标准:既强调产品的全球文化融合,又在知识产权主张上坚持西方中心主义。法国ESSEC商学院的研究表明,奢侈品牌76%的“文化灵感”来自非西方文明,但相关设计专利的98%注册于欧美国家。

三、知识产权困局

我国《传统工艺美术保护条例》虽规定“禁止歪曲、滥用传统工艺美术作品”,但马面裙作为日常服饰难以纳入保护范畴。北京大学法学院张教授指出:“现行著作权法对传统集体智慧成果的保护存在真空,导致类似迪奥事件缺乏明确法律规制。”

韩国韩服振兴院的操作模式值得借鉴:通过将传统服饰元素注册为三维商标,成功阻止多个国际品牌的不当使用。中国丝绸博物馆副馆长金琳建议:“应建立传统服饰数字基因库,对典型结构、纹样进行系统性知识产权备案。”

四、品牌责任反思

贝恩咨询数据显示,中国市场贡献了迪奥35%的全球营收。但品牌在此次事件中的应对暴露其文化认知缺陷:迟滞五天的官方声明仅强调“文化包容”,却回避核心质疑。哈佛商学院危机管理专家指出:“奢侈品牌的傲慢态度正在摧毁其辛苦建立的文化资本。”

对比爱马仕与苏州缂丝匠人的合作模式可以发现,真正的文化尊重应建立在平等对话基础上。品牌需要建立文化顾问委员会,在涉及传统文化元素使用时进行审查。法国独立设计师协会的调查显示,73%的消费者更青睐能清晰标注文化来源的产品。

五、公众意识觉醒

事件发酵期间,汉服爱好者发起穿马面裙打卡迪奥门店行动,上海、杭州等地出现年轻消费者身着明代形制马面裙在品牌门店前静默展示。这种非暴力文化抵抗形式,被《新京报》评论为“Z世代的文明自觉”。

中国社会科学院调研显示:18-35岁群体对传统文化元素的商业使用敏感度比五年前提升42%。抖音平台“新国潮”话题播放量突破680亿次,反映出文化自信与商业诉求的新型互动关系。但如何将这种热情转化为制度性保护力量,仍需系统性的机制建设。

文明对话的新范式

迪奥马面裙事件揭示了全球化时代的文化博弈新形态:当文化元素成为商业资本,传统与现代的碰撞催生出新的文明对话场域。建立文化知识产权国际公约、完善传统工艺数字确权系统、推动品牌文化建设,这些举措将有助于构建更公平的文明对话机制。正如故宫博物院前院长单霁翔所言:“保护不是封闭,而是让文化遗产在当代获得尊严与新生。”这或许才是此次事件给予我们最重要的启示。