阿卡迪亚人-阿卡迪亚牧人作品分析

《阿卡迪亚的牧人》:死亡、乌托邦与古典主义的哲学叙事

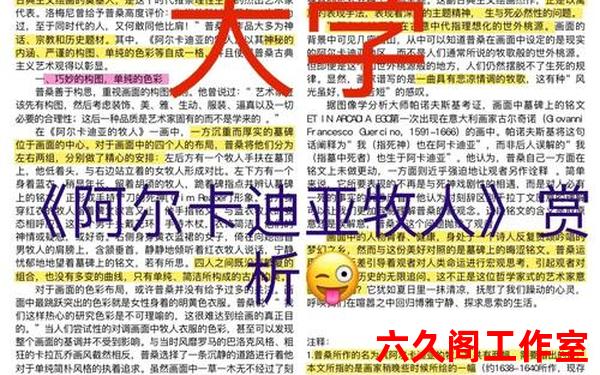

在艺术史上,尼古拉·普桑的《阿卡迪亚的牧人》如同一部未完成的诗篇,用静谧的田园场景包裹着对生命终极命题的叩问。这幅创作于1638-1639年的油画,通过四位牧人对墓碑铭文的凝视,构建了一个跨越时空的哲学剧场。其墓碑上神秘的拉丁文“Et in Arcadia ego”(即使在阿卡迪亚也有我),不仅成为艺术史上最著名的谜题之一,更将古典主义的理性秩序与巴洛克的情感张力熔铸于同一画面,展现出普桑作为“法兰西绘画之父”的深刻思辨。

一、主题解析:死亡与乌托邦的对话

阿卡迪亚作为古希腊传说中的理想国,象征着人类对永恒幸福的渴望。画面中,三位男性牧人围聚在墓碑前,通过肢体语言传递出对死亡的困惑:跪地阅读的老者代表经验主义的探索,抚碑低首的中年人暗示知识传递的局限,而指向文字的年轻人则流露出对未知的敬畏。与之形成对照的,是身着黄袍、姿态从容的女牧人,她的存在将画面从死亡焦虑导向生命超越的哲思。

墓碑铭文的解读存在双重维度:字面意义的“死神存在于理想国”与异序密码“I Tego Arcana Dei”(我隐藏上帝的秘密)构成隐喻网络。这种设计可能暗含17世纪法国纯洁教派的历史创伤——该教派在中世纪因追求精神乌托邦而遭罗马教会镇压,其信徒墓碑常刻有隐晦符号。普桑通过艺术化的重构,将宗教迫害的记忆转化为普世性的生死追问。

| 画面元素 | 象征意义 | 学术争议 |

|---|---|---|

| 女牧人姿态 | 生命智慧/永恒艺术 | 是否代表缪斯女神? |

| 墓碑铭文 | 死亡必然性/历史密码 | 异序说是否成立? |

二、艺术语言的古典重构

普桑在构图中严格遵循黄金分割法则,墓碑位于视觉中心,四人物形成稳定的三角形结构。这种几何秩序与背景的柔和光影形成张力:左侧树木的垂直线条强化肃穆感,而右侧渐暗的天际线则暗示时间流逝。人物衣褶的处理明显借鉴希腊雕塑的垂坠感,特别是女牧人的袍服褶皱,既符合古典审美,又通过明暗对比突出其精神引领者的地位。

色彩运用上,普桑采用克制的古典调色板:土黄、赭石与橄榄绿构成主基调,唯独女牧人的明黄色长袍形成视觉焦点。这种色彩策略既呼应了文艺复兴时期的象征传统(黄色代表智慧与永恒),又通过冷暖对比强化生死命题的辩证关系。画面右下角的阴影处理尤为精妙,既遵循空气透视法则,又隐喻着未知领域的不可测。

三、历史语境的深层编码

创作该画时,普桑正处于艺术生涯的转折点。1630年定居罗马后,他拒绝为教会创作宗教画,转而通过“收藏画”形式进行哲学表达。《阿卡迪亚的牧人》中的墓碑原型,经考证为法国南部纯洁教派遗迹,该教派因主张精神至上而遭灭族,这段历史成为普桑对抗法国宫廷浮华风气的精神资源。

画作完成次年(1640年),普桑接受路易十三邀请担任宫廷画家,但两年后即因厌恶权斗返回罗马。这种经历折射在作品中,表现为理想化田园与现实政治的对抗——牧人们探讨的不仅是抽象死亡,更是艺术家在世俗荣誉与精神追求间的抉择。女牧人的从容姿态,或许正是普桑对艺术永恒价值的确认。

四、哲学维度的现代启示

海德格尔在《存在与时间》中提出“向死而生”的命题,与画作形成跨时空共鸣。牧人们对铭文的三种反应,恰似人类面对死亡的三种态度:理性认知、情感逃避与超越性接受。女牧人手的安抚动作,暗示艺术创作可作为对抗死亡焦虑的途径,这种思想影响了塞尚等现代主义画家。

在后现代语境下,作品中的密码叙事引发新解读:法国作家路易·鲍威尔斯将其与郇山隐修会传说相联系,认为铭文指向基督血脉的秘密。尽管这种观点缺乏实证,却反映出艺术符号的多义性——正如福柯所言:“话语的裂缝中埋藏着历史的真相。”

五、总结与展望

《阿卡迪亚的牧人》通过古典主义的形式完成了一次存在主义的发问,将死亡命题从恐惧转化为沉思。普桑用400年前的画笔,构建出连接希腊哲学、隐微叙事与现代生命观的精神桥梁。未来研究可深入两个方向:其一,结合X射线技术分析画作底层笔触,揭示创作过程中的思想演变;其二,从跨学科视角探讨纯洁教派思想对法国古典主义的影响,这或许能解开更多艺术史密码。

在技术解构艺术本真的当代,这幅画作提醒我们:真正的乌托邦不在远方,而在对人类境况的持续思考中。正如画面女牧人所示,当艺术成为对抗虚无的武器,死亡便不再是终结,而是通向永恒的起点。