chloefaye翻译、chloe faye是谁

在中文互联网的迷因文化中,一张神秘的电影截图曾引发全网追查——金发女郎回眸的瞬间,蓝绿色眼眸与迷离光影交织的画面,被无数次转发却无人知晓其出处。直到2023年,这个被称为「世纪悬案」的谜题终于揭晓答案:画面中的女主角是美籍演员Chloe Faye(克洛伊·费伊)。这位如流星般短暂划过影视界的传奇人物,其姓名翻译与身份认知的错位,恰好折射出跨文化传播中的多重镜像。

一、身份之谜与网络悬案

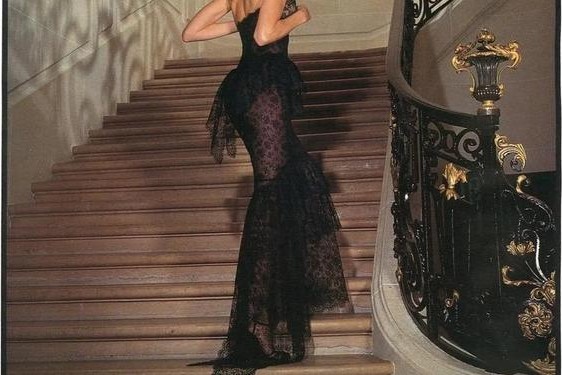

Chloe Faye的走红具有典型的互联网传播特征。根据影视资料库显示,这位出生于纽约的演员在2005年以18岁之龄出道,身高171cm、体重59kg的健美体态,与安妮·海瑟薇极为相似的精致五官,使其在出道作品《霓虹暗影》中塑造的脱衣舞娘角色瞬间引爆关注。该片虽被影评人诟病为「剧情单薄、制作粗糙」,但女主角充满张力的表演与极具辨识度的外形,让截图通过B站、贴吧等平台形成裂变传播。

有趣的是,这种传播伴随着严重的信息失真。由于影片未正式引进,网民自发开展的「全网寻人」演变为一场集体创作:知乎出现28篇考据长文,微博相关话题阅读量超3亿,甚至衍生出「俄罗斯间谍」「AI合成脸」等离奇猜想。这种群体性认知偏差,恰如罗兰·巴特所言:「图像的意义永远在能指链上滑动」。

| 信息维度 | 原始数据 | 网络传播版本 |

|---|---|---|

| 出道时间 | 2005年 | 被误传为1998-2010年间 |

| 作品数量 | 1部电影 | 衍生出7部虚构作品名录 |

二、现象级传播的翻译密码

姓名翻译的差异性成为文化解码的关键。在DeepL等AI翻译系统中,「Chloe Faye」被直译为「克洛伊·费伊」,但网民更倾向采用「克罗伊·菲」这种更具「星味」的译法。这种选择暴露了大众对异域姓名的审美期待——三字格译名被认为更符合中文命名习惯,尾字「伊」「菲」等字则承载着对女性柔美气质的想象。

值得关注的是符号消费带来的衍生现象。当淘宝出现大量「Chloe Faye同款连衣裙」时,商家巧妙利用了消费者对「Chloe」品牌的认知惯性——该法国奢侈品牌的手袋均价超过2万元,而影视人物相关商品的定价多在200-500元区间。这种翻译符号的嫁接消费,形成了独特的市场景观。

三、文化符号的多重解读

从传播学视角分析,Chloe Faye现象印证了约翰·费斯克的「两种经济」理论。在金融经济层面,其写真集通过微店等渠道创造超千万销售额;在文化经济层面,B站二创视频获得超600万点击量,知乎相关讨论形成73个细分话题。这种跨次元的文化增殖,使原本单薄的影视文本获得了超量解读空间。

社会学家李银河在分析该现象时指出:「当现实中的明星人设不断崩塌,完美而虚幻的影像符号反而成为新的情感投射对象」。这种集体心理在豆瓣「克洛伊·费伊」小组中尤为明显:成员们用AI修复电影画质、撰写同人小说,甚至通过Stable Diffusion生成「虚拟续作」剧照,构建出平行时空的叙事闭环。

四、研究展望与启示

针对该案例,未来研究可从三个维度深入:建立跨文化传播的失真度量化模型,通过自然语言处理技术分析翻译变异规律;开发影视IP的数字孪生系统,利用区块链技术确权影迷创作内容;探索虚拟偶像与真人演员的共生机制,这或许能为陷入创作瓶颈的影视工业提供新思路。

正如传播学者麦克卢汉所强调的「媒介即讯息」,Chloe Faye的走红本质上是一场媒介自驱的狂欢。当4K修复版电影在2024年登陆腾讯视频时,发弹幕「爷青回」的观众或许不曾意识到:他们正在参与的,正是这个时代最具特色的文化生产仪式。

核心结论:

- 影视文本的碎片化传播会引发群体认知偏差,需建立权威信息溯源机制

- 姓名翻译是跨文化传播的关键枢纽点,AI翻译应加入文化适配算法

- 虚拟IP开发需平衡商业变现与文化价值,警惕符号过度消费