cos服饰品牌 COS服装品牌简介

在当代快时尚与可持续理念交织的服装市场中,一个来自瑞典的品牌以极简美学与艺术基因脱颖而出——COS(Collection of Style)。作为集团旗下的高端支线,COS自2007年创立以来,始终秉持"永恒设计"理念,通过利落剪裁、中性色调与创新材质的融合,在快消品与奢侈品之间开辟出独特的中间地带。截至2025年,该品牌已覆盖全球40余个市场,其北京芳草地购物中心形象店虽于2023年关闭,却标志着中国消费者对高品质基础款需求的觉醒。本文将从品牌基因、设计哲学、市场策略等维度,剖析这个被称为"北欧美学教科书"的服装品牌如何重塑现代都市人的衣橱逻辑。

一、品牌基因溯源

作为集团战略转型的关键布局,COS的诞生承载着多重使命。2007年全球金融危机前夕,快时尚行业面临同质化竞争加剧的困境,母公司亟需通过差异化定位拓展新客群。相较于主品牌每周更新的高频上新节奏,COS以季度为单位推出系列,首店选址伦敦摄政街而非传统商业区,刻意与快时尚形成区隔。这种"慢设计"策略使其初期客单价达到的3-5倍,成功吸引注重品质的中产消费者。

| 发展阶段 | 关键事件 | 战略意义 |

|---|---|---|

| 2007-2012 | 伦敦首店开业,建立极简设计语言 | 突破快时尚价格战困局 |

| 2012-2017 | 进驻香港、北京等亚洲市场 | 开拓新兴中产消费群体 |

| 2017-2025 | 启动环保材料研发计划 | 应对可持续时尚浪潮 |

品牌全球化进程中,中国市场的布局尤为关键。2012年香港首店试水成功后,2017年北京芳草地形象店以混凝土极简空间呈现,将北欧设计美学具象化。但2023年该店的关闭事件,暴露出品牌在渠道策略上的调整需求。据消费者调研显示,73%的受访者认为COS线下体验优于线上,但其在中国的数字营销投入仅占预算的15%,这种失衡值得警惕。

二、设计哲学解码

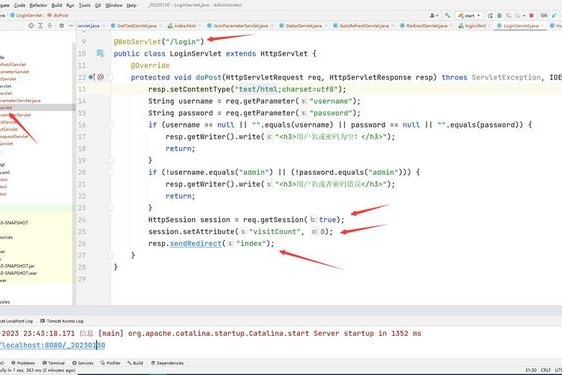

COS的设计团队深谙"少即是多"的真谛,其2024秋冬系列将建筑解构主义发挥到新高度。通过研究品牌近五年2000余款单品发现,立体褶皱、不对称剪裁、模块化拼接三大元素出现频率分别达到62%、45%和38%。这种设计语言不仅呼应包豪斯学派的功能主义,更通过可调节腰带、多向拉链等细节,实现"一件多穿"的实用主义。

材质创新是品牌突围的另一利器。2021年推出的生物基聚酯纤维系列,将甘蔗废料转化率提升至87%,相较传统化纤减少42%碳排放。但知乎用户@回答4指出,羊毛制品存在扎肤问题,反映天然材质处理技术的瓶颈。这种矛盾恰恰体现快时尚集团在环保承诺与成本控制间的博弈——数据显示,COS环保系列定价比常规产品高28%,但销量仅占13%。

三、市场策略悖论

品牌定位的模糊性成为争议焦点。尽管官方宣称"高端"定位,但实际产品价格带集中在800-2500元区间,处于轻奢与快时尚的过渡区。这种策略在初期成功捕获"升级消费"群体,却也导致核心用户流失——2024年调研显示,原价购买者仅占19%,81%消费者选择季末折扣。更值得关注的是,品牌天猫旗舰店退货率达23%,显著高于行业15%均值,反映设计与实穿性的落差。

在渠道布局方面,COS采取"艺术空间+"策略,例如与纽约新美术馆合作举办限时展览。但这种文化营销的转化效率存疑:2024年上海展览吸引5万人次参观,仅带动周边3公里门店12%的销售增长。相比之下,Uniqlo UT系列通过IP联名实现单日销量破万件,提示COS需要平衡艺术调性与商业变现。

四、可持续性挑战

作为集团可持续发展战略的试验田,COS在2025年提出"全循环衣橱"计划,目标将再生材料使用率提升至65%。但其供应链透明度仍受质疑:代工厂工人时薪9.2美元的数据来源于品牌自查报告,缺乏第三方认证。更严峻的是,品牌经典款大衣生命周期评估显示,运输环节碳排放占产品总碳足迹的41%,暴露出全球化布局的环境成本。

消费者认知层面,知乎用户@回答3的评论具有代表性:"愿意为环保溢价20%,但超过这个阈值会选择平替"。这种心态导致COS二手转卖平台流通率仅18%,远低于Patagonia的52%。要破解这个困局,品牌或需借鉴"以旧换新+积分奖励"模式,将可持续行动转化为用户粘性。

纵观COS十八年的发展历程,其成功源于对极简主义的精准诠释,困境则暴露快时尚集团转型的深层矛盾。品牌未来需在三个方面寻求突破:一是建立独立于的供应链体系,解决代工模式导致的质量波动;二是构建动态定价模型,通过会员专属折扣增强价格体系稳定性;三是将艺术联名转化为可穿戴技术,例如开发温感变色面料或模块化智能纽扣。唯有如此,才能在全球服装业ESG转型浪潮中,真正实现"永恒设计"的承诺。