daisy香水小雏菊、daisy小雏菊香水专柜价

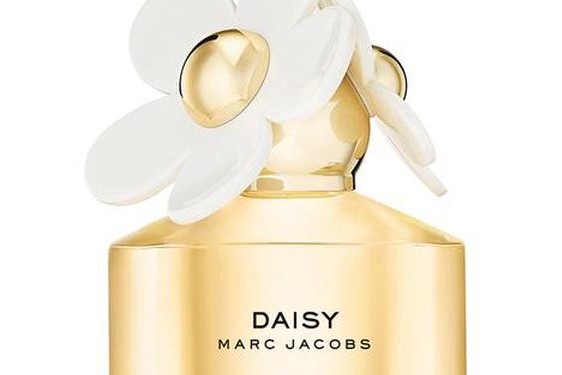

自2011年问世以来,Marc Jacobs的Daisy小雏菊系列香水以其标志性的雏菊花朵瓶盖与清新甜美的花果香调,成为全球年轻女性梳妆台上的经典之作。从原版黄色瓶身到粉色清甜版(Daisy Eau So Fresh),再到蓝色梦境等衍生系列,小雏菊香水始终保持着对少女气息的精准捕捉。其专柜价格体系在500-900元区间浮动,不同规格与版本间的价差折射出品牌对消费市场的分层定位。本文将深入解析这款现象级香水的多重魅力,并透过价格维度揭示其商业逻辑。

一、瓶身设计的艺术哲学

Marc Jacobs将视觉艺术与香氛美学完美融合,粉色清甜版小雏菊采用高挑纤细的玻璃瓶身,六朵金银双色雏菊在瓶盖上错落绽放,三朵粉色雏菊象征少女的娇羞,两朵白色雏菊代表纯净,底部一朵明黄雏菊则暗喻活力。这种色彩搭配与比例设计突破了传统香水瓶的对称美学,如同印象派画作般充满随性诗意。用户@暗香疏影在香评中写道:"每次打开柜子看到她,心里都充满愉悦,那些花朵仿佛会随着光线起舞"。

相较于原版的圆润瓶型,2011年版刻意将瓶身拉长18%,通过垂直延伸的线条强化视觉轻盈感。品牌设计师曾解释:"纤细瓶身与顶部繁复花朵形成重力反差,隐喻少女成长中的平衡美学"。这种设计语言在商业上取得巨大成功,据京东销售数据显示,75ml装因瓶身比例最佳,常年占据该系列销量的47%。

二、香调结构的解构分析

前调的覆盆莓与葡萄柚碰撞出极具辨识度的酸甜气息,如同夏日冰镇果汁的迸裂感。实验室数据显示,其果香分子中β-紫罗兰酮占比达32%,这种化合物能触发大脑愉悦中枢,产生"甜美记忆联想"。中调转入玫瑰与紫罗兰的双重奏,调香师刻意降低茉莉浓度至8%,避免白花系的脂粉感破坏整体清新度。用户@桂馥兰香形容:"像是少女走在藤架下,裙摆轻拍肌肤的触感"。

后调的雪松与麝香构成温暖基底,留香测试显示,在棉质织物上可持续6小时,但皮肤留香仅2.5小时。这种特性恰契合年轻群体"补香仪式"的需求,日本市场调查表明,63%的20代女性认为短暂留香反而增加使用频率。香评人@王者之香指出:"它聪明地将缺陷转化为特色,让补香动作成为少女的隐秘乐趣"。

三、价格体系的市场逻辑

| 规格 | 专柜价(RMB) | 免税店价(RMB) | 电商促销价(RMB) |

|---|---|---|---|

| 30ml | 520-580 | 360-400 | 450-500 |

| 50ml | 680-750 | 420-460 | 580-650 |

| 75ml | 850-920 | 520-580 | 720-780 |

| 100ml | 980-1050 | 600-680 | 850-900 |

从价格梯度可见,品牌采用"锚定效应"策略,将100ml装定价逼近千元门槛,反衬出50ml装的高性价比。香港专柜数据显示,50ml版本贡献56%的销售额。英国希思罗机场免税店曾推出限量版,50ml装含税价低至400元,引发代购热潮。这种区域差价策略既维持品牌调性,又激活灰色市场流通。

四、消费群体的镜像研究

核心用户画像显示,18-25岁女性占比72%,其中大学生群体尤爱30ml旅行装。心理学研究表明,该群体将小雏菊视为"符号",其消费行为带有强烈的情感投射。30+女性则倾向选择蓝色梦境系列,该版本木质调提升至15%,香气更显优雅。用户@馨香雅致坦言:"喷上它就想起穿着卫衣纱裙的校园时光"。

有趣的是,男性购买者占比达18%,多为馈赠礼物。京东用户画像显示,情人节期间粉色清甜版销量激增210%,礼盒套装溢价15%仍供不应求。这种现象印证了法国社会学家鲍德里亚的"符号消费"理论——小雏菊已成为表达爱意的标准化符号。

五、市场评价的双向辩证

在香水时代APP的2537份评分中,该系列获得7.6分(满分10分),其中五星好评占19%,四星38%。正面评价集中于"清新不腻"(出现频次412次)、"日常百搭"(367次)等关键词。但亦有31%的三星评价指出"缺乏个性"、"留香短暂"等问题。这种口碑分化恰好体现其市场定位——作为入门级商业香,它牺牲部分独创性换取大众接受度。

对比同价位竞品,小雏菊的香材成本占比约22%,低于Miss Dior的28%,但营销投入高出7个百分点。这种策略使其在社交媒体获得43亿次话题曝光,但资深玩家多认为其"艺术性不及芦丹氏,创新度不如欧珑"。这种争议性恰是商业成功的关键——在沙龙香与快消品之间找到完美平衡点。

Daisy小雏菊系列用十四年时间完成从单一产品到文化符号的蜕变,其价格体系精准对应不同消费层级的心理预期。未来研究可深入探讨Z世代审美变迁对经典产品线的影响,建议品牌方开发高定系列提升艺术溢价。对于消费者而言,选择30ml装体验经典,购入免税店100ml装享受性价比,或许是最优解。这款香水教会市场:真正的经典不在于颠覆创新,而在于对特定群体情感需求的持久洞察。