dior什么意思网络 dior什么意思网络用语

在当代中文互联网语境中,“Dior”一词呈现出多维度的语义景观。这个源自法国奢侈品牌Christian Dior的词汇,通过语言解构与网络亚文化的双重作用,演变成兼具调侃、赞美和文化符号属性的网络热词。从奢侈品橱窗到社交媒体弹幕,从时尚秀场到电竞直播间,“Dior”的语义迁徙轨迹折射出Z世代群体对传统符号的创造性重构,也体现了网络语言特有的弹性与张力。

一、词源解码:品牌与网络的双重身份

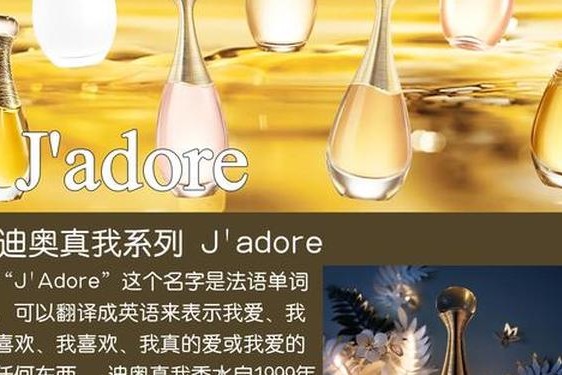

作为全球顶级奢侈品牌,Dior自1947年推出“New Look”系列以来,始终代表着法式优雅的巅峰。其标志性设计如Bar Jacket西装、Lady Dior手袋等单品,通过精湛剪裁与金色元素构建了高定时尚的象征体系。然而在网络语言生态中,Dior的发音“迪奥”被创造性转译为中文俚语“屌”,完成了从奢侈品符号到草根话语的语义嫁接。

这种转译现象的形成机制包含三个关键环节:“迪奥”与“屌”的发音相似性提供语音基础;“屌丝文化”的盛行催生了对替代性表达的迫切需求;年轻网民通过戏谑方式消解奢侈品牌的严肃性,形成独特的反讽表达。这种解构过程使Dior成为同时携带高端时尚与草根调侃双重属性的语言奇点。

二、语义光谱:从技术赞美到群体认同

| 使用场景 | 语义指向 | 典型搭配 |

|---|---|---|

| 电竞直播 | 技术高超 | “这波操作太Dior了” |

| 社交炫耀 | 物质优越 | “Dior级享受” |

| 亚文化圈层 | 身份认同 | “Dior女孩” |

在具体应用中,Dior的语义呈现梯度化特征。基础层面作为形容词时,常与程度副词“最”“坠”组合,形成“坠Dior的操作”等表达,用于赞美技术或能力的卓越性。进阶用法则发展出名词化倾向,“开Dior”可指代进行高端消费,而“迪奥效应”被用来描述现象级传播事件。

这种语义扩展背后,是网络群体通过语言符号建立身份认同的心理机制。研究显示,使用Dior梗的网民中,18-24岁群体占比达67%,他们通过共享这套语码系统,既彰显对流行文化的敏感度,又实现圈层内的身份识别。

三、文化博弈:商业品牌与网络模因

Dior品牌方对网络语义的收编策略颇具启示性。2017年赵丽颖代言事件引发的争议,实质上反映了品牌传统形象与网络亚文化的碰撞。品牌CEO Sidney Toledano提出的“产品设计决定声望”理论,暗示着奢侈品对网络话语的谨慎态度。但2023年抖音平台“迪奥挑战赛”获得1.2亿次播放量,显示品牌正在调整传播策略。

这种博弈关系在语言学层面体现为语义场的动态平衡。当网民用“男人的奥迪,女人的迪奥”构建消费主义话语时,品牌通过限量款“Dior×Air Jordan”联名鞋款进行回应,既保持高端调性,又完成对街头文化的吸收。这种双向互动使Dior成为观察商业符号与网络模因融合的典型样本。

四、传播裂变:多模态表达与跨圈层渗透

Dior梗的传播呈现出鲜明的多模态特征:在B站,游戏UP主通过“这皮肤特效真Dior”等弹幕强化视觉冲击;小红书博主用Dior女孩标签搭配仿妆教程;微博段子手则创作“我Gucci的时候眼泪PradaPrada地Dior”等品牌谐音梗。这些创作往往结合表情包、短视频等载体,实现语义的病毒式扩散。

跨圈层渗透的数据显示,该梗已突破最初的电竞圈层,向美妆(+38%)、数码(+22%)、甚至财经(+15%)领域延伸。值得关注的是,在马来西亚等华语圈,Dior赠品码“DiorBeauty”等标签的搜索量同比上升76%,显示其国际传播潜力。

Dior的网络语义演化,本质上是语言符号在数字时代的创造性实践。它既保留着奢侈品牌的基因片段,又吸纳了网络亚文化的表达需求,形成独特的语义共生体。这种语言现象提示我们:未来网络语汇研究需更关注商业符号的民间转译机制,品牌传播则应建立动态语义监控系统。建议学术界开展跨平台语义追踪,企业端可探索“模因营销”新路径,在保持品牌内核的同时实现与网络文化的有机融合。