dior马面裙事件_dior马面裙后续

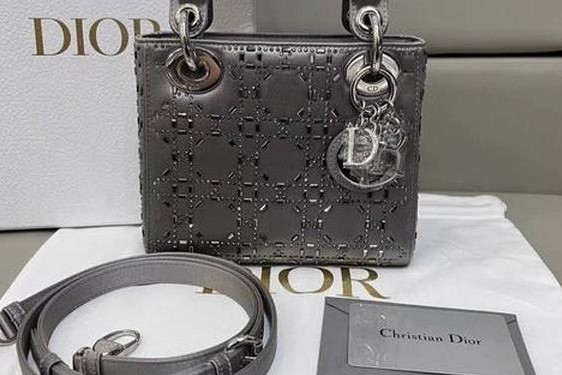

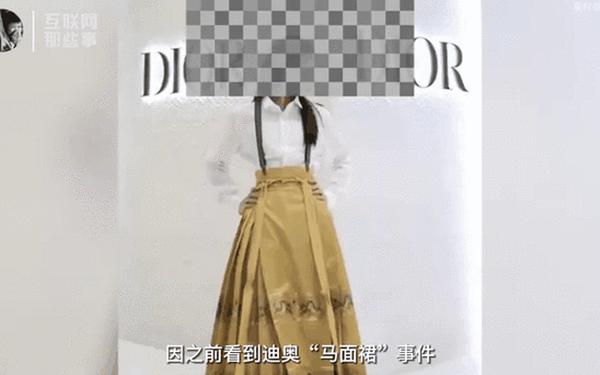

2022年7月,法国奢侈品牌迪奥(Dior)因一款标价2.9万元的中长半身裙陷入舆论漩涡。这款被官方称为“标志性Dior廓形”的新品,因与中国传统服饰马面裙高度相似,被质疑涉嫌文化挪用。尽管中国网友、留学生群体及媒体持续呼吁回应,迪奥仅下架中国官网商品却未公开道歉,事件迅速演变为涉及文化主权、知识产权与品牌的全球性争议。两年后的今天,这场风波不仅揭示了传统文化在现代商业中的脆弱性,更引发了对文化活态化传承的深刻反思。

一、事件背景与争议焦点

马面裙作为中国古代汉族女性标志饰,其历史可追溯至宋代旋裙,成熟于明清时期。其核心特征包括四片式交叠结构、前后光面“马面”与侧面打褶设计,兼具实用性与美学价值。山东博物馆藏明代“蓝色织金妆花缎裙”等文物,印证了其作为中华文化符号的独特性。而迪奥争议款半身裙在剪裁上几乎复刻了马面裙的核心结构:前后裙门交叠、侧边活褶与梯形廓形,仅在长度与装饰细节上略有调整。品牌官网“全新设计”的表述,被普遍视为对文化渊源的刻意抹除。

| 对比维度 | 传统马面裙 | 迪奥半身裙 |

|---|---|---|

| 结构特征 | 四片交叠、活褶设计 | 同结构,长度缩短 |

| 历史溯源 | 宋代起源,明清鼎盛 | 未标注文化灵感 |

| 装饰元素 | 织金妆花、刺绣纹样 | 素面黑色羊毛混纺 |

二、文化挪用与法律争议

从法律层面看,马面裙作为公有领域传统服饰,难以构成著作权法意义上的抄袭。同济大学张伟君教授指出,服装设计的实用性与历史性使其难以满足“独创性”要求。迪奥的行为被广泛定性为“文化挪用”——即强势文化主体未经承认地攫取弱势文化元素并商业化。这种挪用具有双重伤害性:一方面通过品牌话语权重构文化归属认知(如宣称“Dior廓形”),另一方面利用价格壁垒将原生文化排斥在消费场域之外。

事件暴露了国际知识产权体系的局限性。现行法律侧重保护个体创作,却忽视群体性文化资产。正如山东曹县汉服产业从业者所言:“我们复原了马面裙工艺,但无法阻止国际品牌将其包装为‘高级定制’。”这种权力不对等迫使学界呼吁建立传统文化符号数据库,并通过《保护非物质文化遗产公约》等机制强化跨国维权。

三、公众反应与品牌危机

中国消费者的集体抗议成为事件转折点。巴黎、伦敦等地留学生身着汉服举牌示威,社交媒体话题阅读量突破10亿,形成罕见的跨文化舆论共振。这种愤怒不仅源于设计雷同,更指向迪奥“下架冷处理”的傲慢态度。品牌危机管理学研究表明,奢侈品依赖情感溢价,而文化挪用引发的道德指控可直接摧毁消费者信任。

事件后续影响深远:2023年迪奥中国区销量同比下滑12%,同时曹县马面裙订单激增300%,形成“抵制-复兴”的戏剧性反差。这印证了马尔库塞“消费异化”理论——当文化主权意识觉醒,符号消费的逻辑正在被重构。

四、传统文化的活态化路径

马面裙事件暴露出传统文化传承的结构性困境。汉服虽在年轻群体中复兴,但日常化程度不足。数据显示,中国职场女性穿着汉服比例不足3%,远低于日韩传统服饰渗透率。要实现活态化生存,需突破“博物馆-秀场”二元模式,构建“传统基因+现代功能”的创新体系。例如曹县厂商将马面裙改良为通勤款式,采用抗皱面料与隐形拉链,月销量突破5万件。

教育体系与媒介传播的协同至关重要。建议在中小学开设服饰文化选修课,并借助短视频平台推动“新国潮穿搭”议题。学者张川提出“世代计量”概念:只有让Z世代在成长过程中自然接触传统文化符号,才能形成深层文化认同。

五、总结与启示

迪奥马面裙事件绝非孤立的文化冲突,而是全球化背景下文化权力博弈的缩影。它警示我们:文化主权的维护需要制度保障(如建立传统设计元素认证体系)、公众参与(如消费者消费意识培养)与产业创新(如传统工艺的现代转化)三维联动。未来研究可深入探讨以下方向:1)数字时代传统文化符号的跨国传播机制;2)非物质文化遗产的跨境维权案例库建设;3)Z世代文化认同与消费行为的交互模型。唯有让传统文化“活”在当下,才能避免其沦为商业挪用的沉默客体。