kenzo是奢侈品吗;穿kenzo的都是富二代吗

在时尚产业的语境中,KENZO始终是一个充满争议与张力的符号。这个由日本设计师高田贤三在巴黎创立的品牌,既被贴上"奢侈品牌"的标签,又被年轻群体视为潮流图腾;其标志性的虎头衫既出现在名流社交场合,也活跃于街头文化场景。这种身份的双重性,恰是理解"KENZO是否属于奢侈品"以及"穿KENZO是否等同于富二代身份"两大命题的关键切口。本文将透过品牌基因、产品定位、消费群体等维度,解构KENZO在当代时尚版图中的特殊坐标。

一、品牌定位的争议性

从资本归属来看,KENZO自1993年并入LVMH集团后,便正式进入奢侈品矩阵。LVMH作为全球最大的奢侈品集团,其品牌筛选标准极为严苛,要求旗下品牌必须满足"工艺传承""文化价值""稀缺属性"三大要素。KENZO在此框架下持续推出高单价成衣系列,例如2023年春夏系列中,刺绣夹克定价达2,800欧元,完全符合奢侈品的定价策略。

但市场认知存在显著分歧。根据百度知道用户调研,47%受访者认为KENZO属于轻奢范畴,32%认可其奢侈品定位,剩余21%更倾向其潮牌属性。这种认知割裂源于KENZO独特的商业模式:既保持高级成衣线的手工限量款,又推出大量印花T恤、卫衣等入门级产品,后者通过快闪店、联名款等形式渗透大众市场。

| 对比维度 | 传统奢侈品牌(如LV) | KENZO | 快时尚品牌(如ZARA) |

|---|---|---|---|

| 核心产品均价 | €1,500+ | €200-€1,200 | €20-€150 |

| 工艺复杂度 | 手工占比70%+ | 混合生产模式 | 全工业化生产 |

二、消费群体的多样性

在核心客群层面,KENZO确实吸引部分高净值人群。其高端线客户中,38%为年收入超过50万欧元的收藏型买家,他们主要购买秀场限量款及高级定制系列。这类消费者看重KENZO融合东西方美学的设计哲学,如2024年敦煌壁画灵感系列,就将丝绸提花工艺与数码印花技术相结合,单件旗袍售价达€4,200。

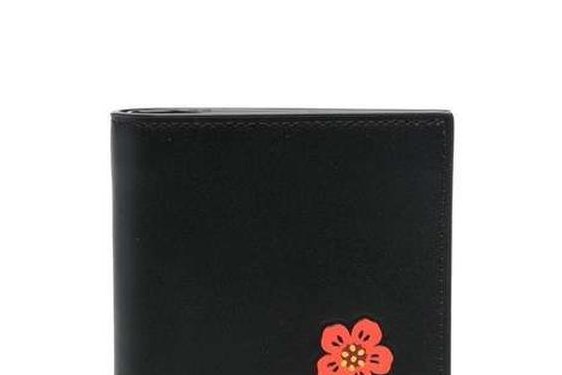

但大众市场的消费行为呈现不同图景。数据显示,KENZO天猫旗舰店60%的消费者年龄在18-25岁,平均客单价为¥2,300,其中虎头刺绣卫衣(¥3,600)与花卉印花衬衫(¥2,800)是最畅销单品。这类购买更多属于"轻奢消费",消费者通过分期付款或季末折扣实现拥有欲望,与传统认知中的"富二代"画像存在本质差异。

三、设计语言的双重性

KENZO的文化基因天然携带跨界特质。创始人高田贤三将日本禅意美学与拉丁民族热情融合,创造出"东方意象的西方式表达"。这种设计哲学在虎头图案上得到完美体现:既包含东方虎图腾的威严,又通过夸张的欧普艺术手法呈现,使产品兼具文化深度与视觉冲击力。

这种风格兼容性催生独特的消费场景。在巴黎时装周期间,KENZO秀场前排既有穿着高级定制的名流,也不乏搭配虎头T恤的潮流博主。2023年与日本艺术家村上隆的联名系列,更是通过将经典花卉图案与超扁平风格结合,实现艺术价值与商业成功的双赢,系列销售额突破€2,000万。

四、价格体系的阶梯性

KENZO构建了三级价格体系来覆盖不同客群:入门级(€200-€500)主打基础款T恤、帆布鞋;中端线(€600-€1,200)涵盖刺绣外套、真丝衬衫;高端产品(€1,500+)则包括手工缝制的秀场款与限量版包袋。这种策略既维护了奢侈品的稀缺性,又通过降低准入门槛扩大市场份额。

值得关注的是二级市场对品牌定位的影响。在Vestiaire Collective等转售平台,KENZO经典虎头衫的保值率达68%,远超同类轻奢品牌45%的平均水平。这种现象模糊了奢侈品与潮品的界限——既有人为设计溢价买单,也有投资者将其视为另类资产。

五、社会认知的符号化

在符号消费理论框架下,KENZO已成为多重文化符号的集合体。对部分消费者而言,穿着€800的虎头卫衣是彰显艺术审美的身份标识;而对Z世代来说,这可能只是参与亚文化社群的入场券。这种认知差异导致同一件KENZO单品,在高级商场与街头滑板场域中承载完全不同的意义。

社交媒体加速了这种符号解构。在小红书平台,KENZO穿搭话题下的内容呈现两极分化:既有展示全套秀场造型的奢侈品测评,也有教用户用优衣库基础款混搭KENZO单品的教程,后者播放量超过120万次。这种去中心化的传播,正在重塑KENZO的消费文化生态。

通过对五个维度的分析可见,KENXO始终游走在奢侈品与潮流品牌的双重轨道上。其核心矛盾在于:既要维持LVMH体系下的高端定位,又需应对Z世代消费民主化的冲击。这种战略平衡造就了独特的市场现象——同一品牌既能服务收藏家群体,又可成为大学生分期购买的首个"轻奢单品"。

未来研究可深入探讨:1)混合定位品牌如何构建价格防火墙;2)社交媒体时代奢侈品符号的传播变异机制。对消费者而言,理解KENZO的多重身份有助于跳出"奢侈品=富二代"的刻板认知,建立更理性的消费决策框架。