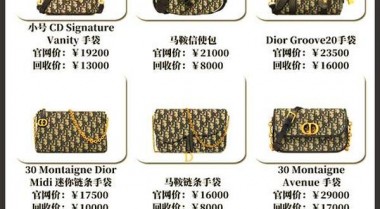

奢侈品 包包网店图片(适合卖包包的网店名)

一、网店图片设计建议 1. 专业设计模板平台 推荐使用类似「90设计网」的模板资源,该平台提供307+款包包首页设计模板,涵盖C4D风格、欧美简约、清新甜美等多种风格,支持PC端和无线端装修,可直...

礼服 包包的轻奢侈品牌有哪些—一千多轻奢侈品牌包包

以下是千元左右轻奢女包品牌的推荐及经典款式分析,综合设计、实用性和口碑整理而成,适合日常通勤、休闲或作为礼物赠送: 1. COACH(蔻驰) 特点:美式经典品牌,设计简约耐用,性价比高。 推荐款...

礼服 包包的奢侈品牌有哪些品牌—10大奢侈品牌排行榜

以下是基于综合要求的2025年全球十大奢侈品牌包包排行榜,结合品牌历史、市场认可度及经典款保值性等因素整理: 1. 爱马仕(Hermès) 地位:奢侈品界的“王者”,以手工工艺和稀有皮革著称,Bi...

奢侈品 包包的十大品牌排行榜-名品包包排行榜前十名

在奢侈品领域,包袋不仅是实用配饰,更是身份象征与艺术表达的载体。从百年传承的手工技艺到引领潮流的先锋设计,全球顶尖品牌通过不断迭代的经典款式与创新理念,塑造了跨越时代的时尚符号。本文基于多维度数据...

口红 包包牌子大全名牌名字(名包品牌标志图片 排行榜)

以下为全球知名奢侈品包包品牌排行榜及标志性特点整理,综合多个权威榜单和品牌历史信息,排名不分先后,仅作参考: 十大奢侈名包品牌及标志解析 1. 爱马仕(Hermès) 国家:法国 | 创立时间:...

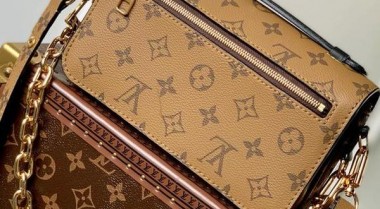

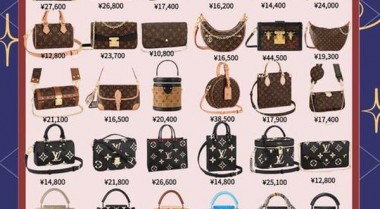

口红 包包款式大全_LV包包

以下是Louis Vuitton(LV)包包的经典与热门款式大全,结合品牌历史、设计特点及最新趋势整理而成: 一、经典款式 1. Speedy系列 特点:诞生于1930年,最初为旅行手袋,后因奥...

奢侈品 包包档次排名(奢侈品包包品牌大全)

在时尚界,奢侈品手袋早已超越实用功能,成为身份象征与文化符号的载体。从巴黎工坊里传承百年的手工缝线,到米兰秀场上颠覆传统的先锋设计,每个顶级皮具品牌都用独特叙事构建起金字塔般的价值体系。当消费者手握一...

口红 包包树批发网站—最便宜的包包批发市场

包包树:颠覆传统批发模式的箱包快时尚平台 在电子商务蓬勃发展的今天,箱包行业的线上批发市场正经历着深刻变革。作为国内最早探索“快时尚+垂直电商”模式的平台,包包树(Bagtree)通过整合设计、...

口红 包包有哪些牌子(哪个牌子的包包外号叫狗)

一、知名包包品牌概览 1. 爱马仕(Hermès) 以高端皮具著称,经典款如Birkin包、Kelly包,外号“菜篮子”(Picotin Lock包)。 2. 路易威登(Louis Vuitto...

口红 包包有哪些大品牌,十大品牌包包排名

2025年全球十大奢侈包包品牌排名 1. 爱马仕(Hermès) 地位:奢侈品金字塔顶端,以手工皮具闻名 经典款:Birkin包、Kelly包 特色:珍稀皮革、纯手工制作、限量供应,品牌价值无...