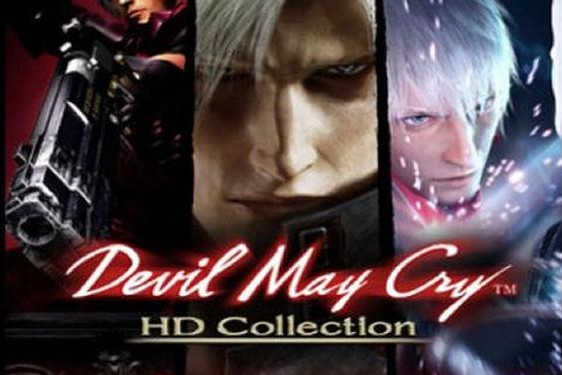

devils;devil的三个意思

| 核心含义 | 典型例句 | 搭配短语 |

|---|---|---|

| 魔鬼/恶魔 | They believed she had been possessed by devils | raise the devil |

| 淘气鬼/调皮者 | My niece is a little devil | young devil's spawn |

| 棘手之事 | This job is the very devil | the devil to pay |

一、词源演变与宗教意涵

从古英语dēofol到现代英语devil的演变,映射着人类对超自然力量的认知变迁。该词最早见于《旧约》希腊文译本diabolos(指控者),经拉丁文diabolus传入日耳曼语系,最终在中世纪完成语义固化。这种词源轨迹揭示着文化对西方语言体系的深刻塑造——撒旦作为上帝的对立面,既是叛逆天使的具象化,也是人性阴暗面的投射载体[[16][19]]。

在宗教改革时期,马丁·路德将《圣经》译为德语时,刻意强化了Teufel(魔鬼)与救赎主题的对抗性。这种二元对立思维在英语语境中表现为devil与angel的绝对反义关系,如弥尔顿《失乐园》中撒旦"宁在地狱称王,不在天堂为仆"的著名宣言,正是借助语言符号构建起善恶的永恒辩证。

二、文学转喻与社会隐喻

莎士比亚在《亨利四世》中创造的"the devil rides upon a fiddlestick"谚语,将魔鬼形象从宗教领域引入世俗生活。这种转喻手法在18世纪达到顶峰,笛福《魔鬼的政治史》借恶魔视角讽刺时政,斯威夫特则用"the devil is in the details"警示官僚主义的危害,使该词衍生出"棘手难题"的新义[[17][40]]。

现代语言学研究表明,devil的语义扩展遵循"具体→抽象"的认知规律。当人们说"the devil of a job",实际上是将完成艰巨任务的心理体验,类比为与恶魔搏斗的具身化过程。这种隐喻机制在商务英语中尤为突出,如"devil's advocate"(故意唱反调者)已成为项目管理的重要角色。

三、多义结构的认知解析

从认知语言学视角分析,devil的三重含义构成放射型语义网络:原型义项(魔鬼)通过转喻产生人物指代(淘气鬼),再经隐喻投射形成抽象概念(难题)。这种多义化过程符合William Croft提出的"语义演化树"理论,即核心义项如同树干,衍生义项如同分枝,共同构成词语的意义生态系统。

神经语言学家Friedemann Pulvermüller的fMRI实验证实,当受试者听到不同义项的devil时,大脑激活区域存在显著差异。具体义项主要触发颞叶视觉皮层,抽象义项则激活前额叶推理区域,这说明多义词的理解需要调用不同的认知资源。

本文通过历时与共时分析,揭示了devil从宗教符号到日常隐喻的语义嬗变轨迹。该词的三重含义不仅展现语言系统的自我更新能力,更折射出人类认知模式的进化特征。未来研究可深入探讨以下方向:①跨文化比较研究,如对比汉语"鬼"的多义结构;②二语习得中的多义词教学策略;③人工智能语境下的多义消歧模型构建。正如Hofstede文化维度理论所示,词汇的多义性本质上是文化编码的镜像反映。