devil中文是什么-devil you意思中文

在跨文化交流中,词语的翻译往往承载着复杂的文化内涵与语境差异。以英文词汇“devil”及其相关短语“devil you”为例,其在不同语境中的中文对应既有直译的“魔鬼”,也有体现文化转译的“宁与熟悉的魔鬼打交道”。本文将从语义学、翻译策略及文化符号学角度,系统探讨这一语言现象的多维面向。

一、词源与核心含义

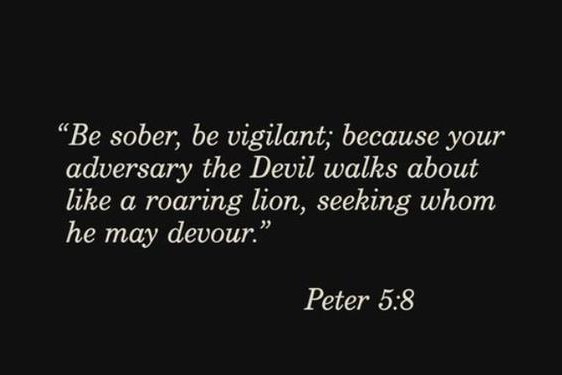

“devil”的词源可追溯至古英语“dēofol”,最初源于希腊语“diabolos”(毁谤者),在宗教文本中特指与上帝对抗的堕落天使。中文将其普遍译为“魔鬼”,如《圣经》中撒旦的指代,但牛津高阶词典显示其语义外延更广:既可指宗教意义上的邪恶实体(如“魔鬼附身”),也可用于日常语境形容“精力旺盛的淘气鬼”或“具有矛盾情感的人物”(如“幸运儿”或“老家伙”)。

| 英文原意 | 中文对应 | 例证来源 |

|---|---|---|

| 超自然邪恶存在 | 魔鬼、撒旦 | 柯林斯词典例句 |

| 顽皮或矛盾人物 | 家伙、淘气鬼 | 牛津实用场景例句 |

值得注意的是,部分学者(如知乎回答者)指出“devil”与“demon”的差异:前者具有体系化的邪恶象征(如守序的巴托地狱魔鬼),后者则偏向无序的恶魔族群。这种区分在《龙与地下城》等西幻作品中尤为显著。

二、语境化翻译策略

“devil”的翻译需根据动态对等理论调整。在宗教文本中,直译“魔鬼”能保留其神学象征(如“魔鬼的使者”);但在日常口语中,则需本土化处理:

- 情感色彩转化:如“lucky devil”译为“幸运儿”而非字面的“幸运魔鬼”,通过褒义化消解原词的贬义;

- 文化意象替换:谚语“Speak of the devil”译为“说曹操,曹操到”,借用中国历史人物实现等效传播。

短语“better the devil you know”的翻译更体现策略性。剑桥词典将其译为“明枪易躲,暗箭难防”,而《英汉俗语对比》则建议“宁与熟悉的魔鬼打交道”,前者强调风险规避,后者保留原词意象,反映译者对目标读者文化认知的考量。

三、文化符号学差异

中西方对“devil”的认知差异源于宗教与哲学根基:

- 一神论与多神论影响:将“devil”定义为绝对恶的化身,而中文“魔鬼”在道教和佛教中可能指修行障碍或外道;

- 体系差异:西方强调善恶二元对立,中文则更侧重“魔由心生”的主观性,如“心魔”对应“demon”而非“devil”。

这种差异导致翻译中的“文化折扣”。例如“devil’s advocate”(魔鬼代言人)在中文语境需附加解释,因其隐含的“为辩论而辩护”逻辑与中国传统“中庸”思维存在冲突。

四、实用场景与翻译选择

不同文本类型对“devil”的译法有显著影响:

| 文本类型 | 翻译倾向 | 典型例句 |

|---|---|---|

| 宗教文献 | 直译+注释 | “the Devil’s temptation”译为“魔鬼的试探” |

| 文学创作 | 意象再造 | “devil in the details”译为“细节中的恶魔” |

在影视翻译中,这种选择更为复杂。如《恶灵骑士》将“devil”译为“地狱魔王”以强化视觉冲击,而《小鬼当家》则用“小恶魔”突出喜剧效果。

五、未来研究方向

针对“devil”类文化负载词的翻译研究,建议从以下方向深入:

- 认知语言学视角:分析不同语言群体对“邪恶”概念的隐喻映射差异;

- 语料库建设:建立跨宗教、文学、影视领域的平行语料库,量化翻译策略分布;

- 机器翻译优化:开发基于语境识别的动态翻译模型,如区分宗教文本与日常对话中的“devil”译法。

通过多维度分析可见,“devil”的中文翻译远非简单的词汇对应,而是涉及文化符号解码与再编码的复杂过程。无论是直译保留异域性,还是意译实现文化适应,均需建立在对源语与目标语深层结构的理解之上。未来研究若能结合实证分析与跨学科理论,将有助于构建更精准的文化翻译模型,为东西方语言互鉴提供方法论支持。